Das Wichtigste in Kürze

- Statistisch gesehen haben Menschen in Mannheim die niedrigste und in Heidelberg die höchste Lebenserwartung in Baden-Württemberg.

- Warum ist das so? In unserer Serie "Die verlorenen Jahre" begeben wir uns auf Spurensuche.

- In Teil 2 führen wir ein Interview mit Demografie-Professor Roland Rau.

- Er hat sich intensiv mit den unterschiedlichen Lebenserwartungen auf Ebene der Kreise in Deutschland befasst - und liefert Erklärungsansätze.

Herr Rau, warum leben manche Menschen länger als andere?

Roland Rau: Mein Mentor Jim Vaupel, der Gründer des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock, hat immer gesagt: Die individuelle Lebenserwartung eines Menschen wird zu einem Teil von seinen Genen bestimmt. Das macht maximal ein Viertel aus. Ein weiteres Viertel wird durch frühkindliche Erfahrungen beeinflusst. Und der Rest, also etwa die Hälfte, wird von der gegenwärtigen Situation geprägt: Zum einen durch das individuelle Verhalten, beispielsweise ob jemand raucht oder nicht, und zum anderen durch die Rahmenbedingungen, etwa den Stand der Medizin.

Und warum unterscheiden sich die Lebenserwartungen in einzelnen Städten oder Kreisen teilweise um Jahre, obwohl sie ganz nah beieinander liegen, wie etwa Mannheim und Heidelberg?

Rau: Zu konkreten Beispielen kann ich keine seriösen Aussagen machen, weil ich die jeweilige Situation vor Ort nicht kenne. Ganz allgemein kann man jedoch sagen, dass die Lebenserwartung in der Regel die sozioökonomische Situation einer Stadt oder eines Landkreises widerspiegelt. Das ist der Hauptfaktor für die unterschiedlichen Sterblichkeitsraten: Die Lebenserwartung ist ein Spiegelbild der sozioökonomischen Situation.

Sie haben zusammen mit Ihrem Kollegen Carl Schmertmann einzelne Faktoren dieser Situation untersucht. Welche sind die wichtigsten für ein langes Leben?

Rau: Man muss die Frage vielleicht andersherum stellen, denn das Ergebnis unserer Studie war, dass die Faktoren, die einen negativen Einfluss auf die Lebenserwartung haben, deutlich wichtiger sind als die, die positiv wirken.

Das müssen Sie erklären …

Rau: Eigentlich war unser Hauptanliegen, die Lebenserwartung für alle Stadt- und Landkreise in Deutschland zu berechnen. Das haben wir auch gemacht, und zwar mit einer statistisch innovativen Methode, die meines Wissens nach so noch niemand angewendet hat. Dann wollten wir noch zwei Einflussfaktoren untersuchen, die seit Jahrzehnten immer wieder als Erklärungsansätze genannt werden: die Wirtschaftskraft und die Versorgung mit Allgemeinärzten. Das Ergebnis war allerdings verblüffend: Beide spielen gar keine so große Rolle. Darum haben wir uns mehr Daten besorgt und weiter gegraben.

Auf was sind Sie dann gestoßen?

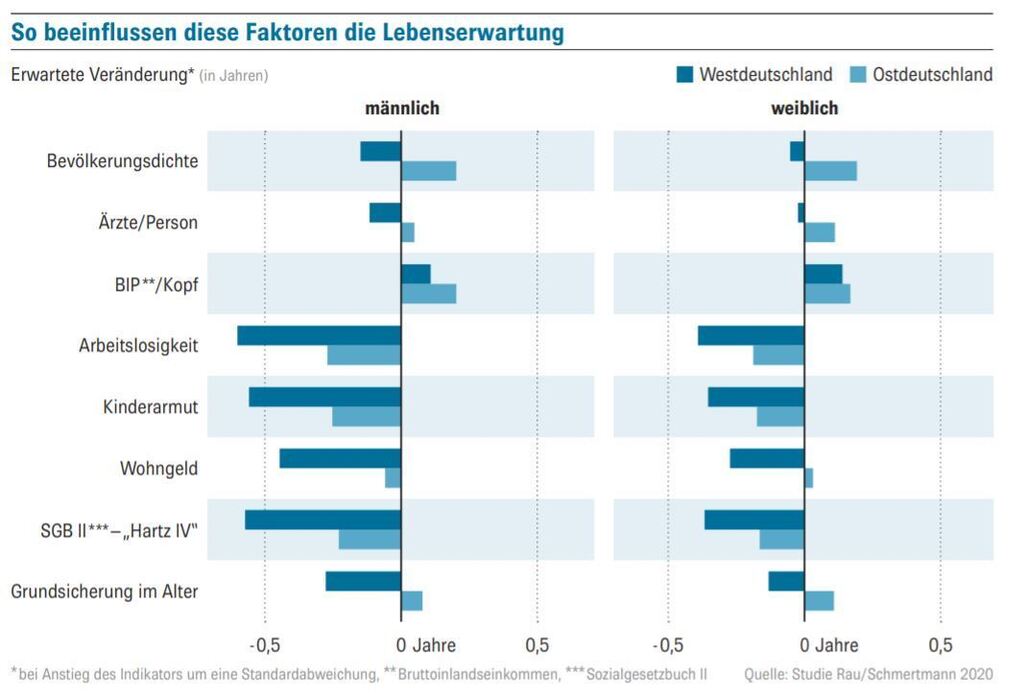

Rau: Die Faktoren, die den größten Ausschlag geben, sind Arbeitslosigkeit, Kinderarmut und der Bezug von Hartz IV. Diese haben viel mehr Einfluss als etwa das Bruttoinlandsprodukt. Es sind also nicht die allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren ausschlaggebend, sondern die des ärmeren Bevölkerungssegments. Diese machen den Unterschied aus: Bei uns hatte die Arbeitslosigkeit den größten Einfluss auf die Lebenserwartung.

Welche Faktoren spielen dagegen keine so große Rolle?

Rau: Die Versorgung mit Ärzten fällt unseren Berechnungen nach hierzulande kaum ins Gewicht. Zudem hat sie - genauso wie etwa die Bevölkerungsdichte - in Ostdeutschland einen positiven Effekt, während er in Westdeutschland negativ ist.

Wie kann das sein?

Rau: Das hängt sicherlich wieder mit der sozioökonomischen Situation zusammen: In Ostdeutschland geht es vielen Städten und Kreisen mit einer hohen Bevölkerungsdichte vergleichsweise gut, während es im Westen, etwa im Ruhrgebiet, dicht besiedelte Regionen mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten gibt.

Was Sie nicht untersucht haben, sind Umweltfaktoren wie etwa Luftwerte. Warum nicht?

Rau: Weil die klassischen Umweltfaktoren nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen. Wenn wir irgendwo extreme Luftverschmutzung hätten, wäre das vielleicht anders, aber das gibt es ja in der Form in Deutschland nicht mehr. Darum ist ihre Wirkung im Vergleich zu den anderen Faktoren eher gering.

Und wie sieht es mit dem Thema Bildung aus?

Rau: Bildung ist einer der Schlüsselfaktoren. Menschen mit hoher Bildung haben tendenziell eine niedrigere Sterblichkeit. Leider hatten wir dazu aber nicht die passenden Daten, um diesen Zusammenhang näher zu analysieren.

Belegen Ihre Untersuchungen eigentlich kausale Zusammenhänge zwischen den Faktoren und der Lebenserwartung, oder sind das nicht eher Korrelationen?

Rau: Eindeutige Zusammenhänge - in dem Sinne, dass dieses die Ursache und jenes die Wirkung ist - können wir natürlich nicht nachweisen. Wir können nur statistische Beziehungen offenlegen. Aber unsere Ergebnisse passen zu dem, was viele Studien auf Individualebene schon gezeigt haben: dass ärmere Menschen eine höhere Sterblichkeit haben.

Warum eigentlich?

Rau: Dabei spielen sicher individuelle Verhaltensweisen eine Rolle: Statistisch gesehen rauchen diese Menschen häufiger, trinken mehr Alkohol und ernähren sich ungesünder - eventuell auch, weil sie sich weniger gesunde Lebensmittel leisten können. Manche Forscher gehen auch davon aus, dass sie mit mentalem Stress schlechter zurechtkommen.

Wenn die wirtschaftlichen Kriterien so entscheidend sind, ist es dann überhaupt sinnvoll, die Lebenserwartung für alle Kreise in Deutschland auszu- rechnen? Das geografische Kriterium, also die Lage, spielt dann doch eigentlich gar keine Rolle mehr, oder?

Rau: Doch, das Wohnumfeld hat schon einen Einfluss. Es wäre zu kurz gegriffen, jetzt zu denken, die ärmeren Menschen rauchen und saufen halt einfach zu viel. Die Beziehungen sind da weitaus komplexer. Neben dem individuellen Verhalten spielt das Wohnumfeld durchaus eine Rolle für die Sterblichkeitsrate. Jeder kann sich das selbst vorstellen: Wenn man in einer ärmlicheren Gegend wohnt, zieht einen das vielleicht auch selbst etwas herunter, man ist nicht mehr so optimistisch. Gleichzeitig gibt es so etwas wie selektive Migration: Nach München etwa ziehen tendenziell reichere und gesündere Menschen - auch weil sie es sich leisten können.

Professor Roland Rau

- Roland Rau ist seit 2011 Professor für Demografie an der Universität Rostock.

- Seit 2016 ist er zudem Gastwissenschaftler am Rostocker Max-Planck-Institut für demografische Forschung.

- Zusammen mit seinem Kollegen Carl Schmertmann (Florida State University) hat er im Juli 2020 im Deutschen Ärzteblatt eine Studie zur Berechnung der Lebenserwartung auf Kreisebene veröffentlicht.

- Rau ist 45 Jahre alt, verheiratet und hat ein Kind. Seine Tante wohnt übrigens in Heidelberg. Bild: Fotostudio hagedorn, Rostock

Was also raten Sie Kommunalpolitikern? Wie lässt sich die Lebenserwartung in einer Stadt erhöhen?

Rau: Wenn ich das wüsste, wäre ich ein reicher Mann und säße in allen Talkshows . . . Um ganz ehrlich zu sein: Ich weiß es auch nicht. Häufig hört man ja, der Staat müsse mehr Geld für Transferleistungen ausgeben. Aber ist das tatsächlich der Schlüssel? Wir dürfen nicht vergessen: Auch in Staaten wie Schweden oder Dänemark, in denen die Sozialsysteme noch ausgeprägter sind als in Deutschland, kennt man diese sogenannten sozioökonomischen Unterschiede in der Sterblichkeit, dass also Menschen mit höherer Bildung oder höherem Einkommen tendenziell auch eine höhere Lebenserwartung haben.

Die Lebenserwartung unter- scheidet sich vor allen Dingen auch im Vergleich zu früher: Können Sie uns sagen, wie sie sich insgesamt entwickelt hat?

Rau: Ja, gerne - weil es eine richtige Erfolgsgeschichte ist! In den vergangnen 20 Jahren stieg die Lebenserwartung in fast allen Ländern der Erde. In vielen westlichen Ländern sogar seit mindestens 100 Jahren - und zwar fast linear: In Deutschland gewinnen wir jährlich etwa 0,2 Jahre dazu, also rund 2 bis 3 Monate. Das heißt, andersherum gesehen, dass eine Stadt, in der die durchschnittliche Lebenserwartung beispielsweise um zwei Jahre geringer ist, etwa zehn Jahre hinterherhinkt.

Wie ist diese globale Entwicklung zu erklären?

Rau: Natürlich spielen Veränderungen im individuellen Verhalten eine Rolle; etwa, dass weniger Menschen rauchen. Aber der große Sprung in den letzten Jahrzehnten ist auf den medizinischen Fortschritt zurückzuführen: Die Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat sich mehr als halbiert. Sie sind zwar immer noch die häufigste Todesursache. Aber wir sind jetzt in der Lage, beispielsweise mit Medikamenten präventiv einzugreifen. Und wir können Symptome mit Bypässen und Herzschrittmachern besser behandeln. Diese positive Entwicklung vollzog sich in den letzten 50 Jahren. Vorher waren insbesondere die verbesserten Überlebenschancen von Säuglingen für den Anstieg der Lebenserwartung verantwortlich.

Wird es so weitergehen?

Rau: Das ist eine der Fragen, über die sich die Gelehrten die Köpfe einschlagen. Es gibt einerseits Forscher, die sagen: Wir können noch viel höhere Lebenserwartungen erreichen. Und es gibt andere, die sagen: So bei 85 Jahren ist in vielen Ländern vermutlich das Maximum erreicht. Allerdings zeigen ältere Studien, dass das die Menschen vor 20, 30 Jahren auch schon gedacht hatten - und es ging trotzdem weiter nach oben.

Lebenserwartung auf Kreisebene: Diese Unschärfen gibt es

- In unserem Projekt arbeiten wir hauptsächlich mit den Daten des Statistischen Bundesamtes und des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg. Bei den Daten auf Kreisebene können Zufälligkeiten einen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Der Grund: Die Sterbefallzahlen nach Altersjahren und Geschlecht sind relativ gering, erklärt Werner Brachat-Schwarz vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Richtet sich der Blick auf die Ergebnisse über die Jahrzehnte hinweg, lassen sich jedoch dauerhafte Unterschiede erkennen.

- Für Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es die exakt vergleichbaren Daten nicht. Die Kreise dort seien zu klein, um seriöse Berechnungen vorzunehmen, begründet dies die rheinland-pfälzische Statistikbehörde in Bad Ems.

- Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung jedoch errechnet regelmäßig die Lebenserwartung für alle deutschen Stadt- und Landkreise. Auf der Grundlage dieser Daten haben wir die Grafik am unteren Rand dieser Seite erstellt. Allerdings unterscheidet das Institut nicht nach Geschlechtern – weshalb die Werte unter anderem nicht deckungsgleich mit denen des Statistischen Landesamtes sind.

- Weiterhin hat der Rostocker Demografie-Professor Roland Rau zusammen mit seinem Kollegen Carl Schmertmann eigene Berechnungen auf Kreisebene vorgenommen, um dem Problem der kleinen Datensätze zu begegnen. Er kommt zwar zu leicht anderen Ergebnissen. Einen beachtlichen Unterschied bei der Lebenserwartung zwischen Mannheim und Heidelberg findet sich jedoch auch in seiner Studie. Auf diese gehen wir im nächsten Teil dieses Projekts ein. mig/dk

Wie wird sich Corona auf die Lebenserwartung auswirken?

Rau: Ich glaube, kurzfristig wird es einen Knick geben. Aber innerhalb von drei, vier Jahren wird sich das wieder ausgleichen. Das zeigen die Erfahrungen aus der Vergangenheit: Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und nach der Spanischen Grippe - die allesamt dramatischer waren als Corona - ist die Lebenserwartung zwar ein paar Jahre nach unten gegangen, hat sich dann aber wieder erholt und ist weiter angestiegen. Darum bin ich da optimistisch.

Zum Schluss: Haben Sie für unsere Leser noch einen Tipp, wie sie ihre individuelle Lebenserwartung erhöhen können?

Rau: Ich sage immer: Mach’, was deine Mama dir gesagt hat: Rauche nicht, trink’ nicht zu viel Alkohol, zieh’ dich im Winter warm an und ernähre dich gesund. Vor allem die Ernährung wird, denke ich, künftig eine noch viel größere Rolle für die Lebenserwartung spielen.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim_artikel,-mannheim-wissenschaftler-darum-sterben-manche-menschen-frueher-_arid,1830487.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim.html

[2] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/heidelberg.html

Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommentar Die Lebenserwartung als Indikator für Ungerechtigkeit