Die Neugier ist groß. In der Bibliothek des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) sitzen ukrainische Jugendliche an vielen Tischen, als sie der Journalist, begleitet von Lehrer Mikhail Aronikov, besucht. Zwar mit deutlichem Akzent (wie sollte es anders sein?), aber auf Deutsch stellen sich die Jungen und Mädchen vor: Da ist etwa die 15-jährige Monika aus Charkiw, der zwölfjährige Evgeni aus Saporischschja oder die zehnjährige Karolina, auch aus Charkiw.

Im „Ukrainischen Café“ tauschen sich die Jugendlichen regelmäßig aus, sprechen über Erfahrungen - und lernen Deutsch. Mit Erfolg. Die anfängliche Schüchternheit verfliegt schnell. Die Stimmen werden selbstbewusster. Es wird gelacht. Geantwortet - auf Deutsch. Nein, man habe in der Ukraine kein Deutsch gelernt. Ja, das Lernen mache Spaß, sagen sie - vor ihrem Lehrer. Aber die Sprache sei kompliziert. „Grammatik und Artikel sind schwer“, ist zu hören. Breite Zustimmung.

Seit Beginn des Schuljahrs gilt für ukrainische Jugendliche die Schulpflicht. Etwa 30 lernen am Ludwig-Frank-Gymnasium. Die Leistungen gingen weit auseinander, erklärt Schulleiter Stefan Weirether. Es gebe Jugendliche, die so gut Deutsch sprächen, dass man davon ausgehen könne, dass sie das Klassenziel erreichen. „Wir haben aber auch welche, die sich über ein Jahr hinweg fast verweigern, Deutsch zu lernen“, sagt er. „Sie lehnen eine bessere Integration vielleicht auch unterbewusst ab, weil sie so schnell wie möglich wieder in die Ukraine wollen.“

Hilfreiche Erfahrungen aus 2015

Auf zehn bis 15 Prozent der Jugendlichen schätzt Weirether diesen Anteil - und stimmt damit mit dem Staatlichen Schulamt und anderen Schulleitern überein, die die Leistung einer überwiegenden Mehrheit zum Halbjahr positiv bewerten. „Es ist beachtlich, was viele Kinder in dem Jahr geleistet haben“, sagt Lars Hoffmann, Leiter der Konrad-Duden-Schule und geschäftsführender Schulleiter für die Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen.

Roland Haaß leitet das Johanna-Geissmar-Gymnasium und ist als geschäftsführender Schulleiter für die Gymnasien verantwortlich. 20 bis 25 ukrainische Jugendliche besuchen seine Schule. Bei allen würden die nächsten Monaten zeigen, ob sie am Gymnasium richtig seien. „Entweder brauchen sie noch ein bisschen oder es zeigt sich, dass wir eine andere Schulform für sie suchen müssen“, sagt er. „Das erweiterte Niveau macht aber nicht nur ukrainischen Kindern zu schaffen.“

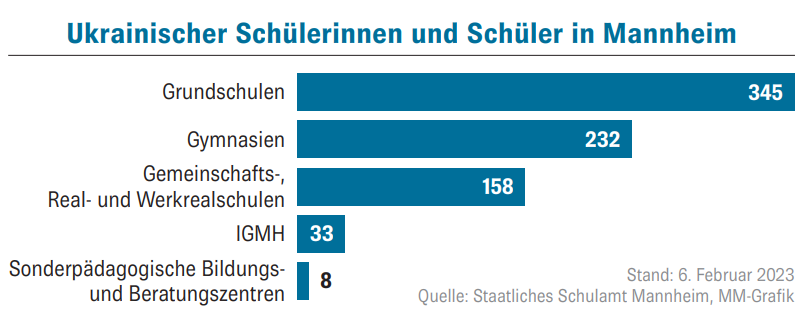

776 ukrainische Jugendliche besuchen derzeit die Schulen der Stadt, 232 von ihnen ein Gymnasium. Das Schulsystem unterscheidet sich vom ukrainischen, weshalb bei vielen noch unklar ist, ob das Gymnasium die für sie richtige Schulform ist.

Generell hätte man auf Erfahrungen und Infrastrukturen von 2015 aufbauen können, sagt Florence Brokowski-Shekete vom Schulamt. Dem stimmt der geschäftsführende Schulleiter der Beruflichen Schulen und Leiter der Carl-Benz-Schule, Klaus Zeimer, zu. „Das System von 2015 hat die Integration und den Spracherwerb deutlich erleichtert.“

Brokowski-Shekete verweist aber darauf, dass Schulen, besonders in den Klassen fünf bis zehn, an Grenzen stoßen. „Wir können bei Jugendlichen im Moment nicht immer nur darauf schauen, ob sie an Gymnasien richtig sind oder nicht“, sagt die Schulamtsdirektorin. „Wir sind am Punkt, an dem Gymnasien Jugendliche aufnehmen müssen, weil die überhaupt erstmal Deutsch lernen müssen und andere Schultypen ausgelastet sind.“ Haaß sagt: „Auch die Gymnasien sind in den fünften und sechsten Klassen mittlerweile eigentlich dicht.“ In anderen Stufen gebe es vereinzelte Kapazitäten.

Personal fehlt

„Die Herausforderung ist definitiv nicht, dass sich Gymnasien verschließen“, sagt Brokowski-Shekete. Im Gegenteil. Es fehle aber Personal. Zwar sei „viel“ eingestellt worden, auch Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen, um Sprachförderklassen zu unterrichten. „Wir stoßen aber an Grenzen.“ In Vorbereitungsklassen würden frei werdende Plätze „relativ schnell“ wieder besetzt, sagt Hoffmann. „Lehrkräfte an allen Schulen zeigen aktuell mal wieder, wie flexibel sie sind.“

Die Organisation stellt auch Angela Speicher vor Herausforderungen. Im Gegensatz zu weiterführenden Schulen sollen Grundschüler und -schülerinnen nahe an ihrem Wohnort, also im Schulbezirk, einen Platz bekommen. Die häufig wechselnden Unterkünfte erschwerten das aber, berichtet die geschäftsführende Leiterin der Grundschulen. So gehört Columbus, wo viele Familien untergekommen sind, eigentlich zur Franklinschule, die aus Kapazitätsgründen aber keine ukrainischen Kinder aufnehmen kann. Deshalb wurden in der Jungbuschschule vom Staatlichen Schulamt zwei Klassen eingerichtet und zwei Lehrkräfte eingestellt. Bis zu 50 Kinder aus Columbus können nach den Faschingsferien die Jungbuschschule besuchen - und diese mit einem Bus, vom Schulträger organisiert, erreichen. „Wir haben eine gute Lösung gefunden, die wir jetzt umsetzen können“, sagt Speicher, die die Johannes-Kepler-Grundschule leitet.

Kaum Konflikte bekannt

Zeimer spricht indes davon, dass die Integration ausländischer Jugendlicher erschwert werde, weil die Fluktuation in Vorbereitungsklassen an beruflichen Schulen hoch sei. „Das ist aber ein Problem, das nicht nur die Ukraine betrifft.“ Schließlich würden berufliche Schulen auch zugezogene Jugendliche aus vielen Ländern dieser Welt unterrichten.

Die Lage lässt sich also als angespannt betrachten. Man dürfe auch nicht vergessen, sagt Weirether, dass es vor dem Krieg die Corona-Krise gab. Aronikov, der am LFG Russisch und Ethik unterrichtet und sowohl russische wie auch ukrainische Verwandte hat, erklärt, er kenne Schule fast nur im Ausnahmezustand. „Ich habe eineinhalb Jahre vor Corona am LFG angefangen und fast noch kein gewöhnliches Jahr erlebt.“

Aber es gibt auch Positives. Konflikte zwischen ukrainischen und russisch-stämmigen Jugendlichen etwa seien Ausnahmen. Das berichten Weirether und alle geschäftsführenden Schulleitungen. Wenige Meldungen habe es zu Kriegsbeginn gegeben, erklärt Brokowski-Shekete. „Aktuell sind keine Fälle bekannt.“ Schulen stünden erneut vor großen Herausforderungen stünden. „Von Seiten des Schulamts muss man sagen, dass sich alle über die Maßen engagieren und beteiligen.“

Und was machen die Jugendlichen in der Bibliothek des LFG? Die tauen weiter auf. Finger werden gestreckt, Fragen gestellt. Wo gibt es die besten Spielplätze in der Stadt? Wo kann man im Grünen spazierengehen? Wurde Mannheim im Krieg stark zerstört? Aus dem kurzen Besuch wird so fast eine Geschichtsstunde - auf Deutsch, versteht sich.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim_artikel,-mannheim-krieg-in-der-ukraine-schulen-in-mannheim-stossen-an-grenzen-_arid,2054376.html