Es ist eine lange Mail, die diese Redaktion Anfang Dezember 2022 erreicht. Darin schildert Martin Merz, der eigentlich anders heißt und anonym bleiben will, detailgetreu seine kurzzeitige Verhaftung in einer Sommernacht – und wirft den Beamten dabei Polizeigewalt vor. Am Telefon beantwortet der Anfang 30-Jährige bereitwillig alle Fragen des „MM“.

Merz schickt Bilder von seinen Verletzungen, den Bericht aus der Notaufnahme, räumt ehrlich ein, dass er früher schon einmal mit der Polizei aneinandergeraten ist, an diesem Abend Alkohol getrunken habe. Aber das Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen versuchter Sachbeschädigung später von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden sei. Und er versichert: Er habe kein Widerstand geleistet, sei nicht aggressiv gewesen. Warum er sich an die Öffentlichkeit wendet? „Weil mein Fall einer von vielen ist. Viele Fälle bleiben unsichtbar, ungehört und unangezeigt. Polizeigewalt muss in der Öffentlichkeit stehen, denn jeder rechtswidrige Übergriff ist ein Skandal“, sagt Merz.

Wer die Fälle bearbeitet

Wo aber fängt Polizeigewalt an, wie wird sie eigentlich definiert und hat die Polizei ein Gewaltproblem? Wie verhalten sich Beamte und Beamtinnen in der Quadratestadt, wie sieht es mit der Bereitschaft von Mannheimern und Mannheimerinnen aus, Fehltritte oder Übergriffe zu melden? Die Suche nach Antworten beginnt mit der Anfrage an das Polizeipräsidium (PP) Mannheim zu Zahlen von Polizeigewalt. In der ausführlichen Antwort liefert das Präsidium nicht nur Daten – sondern konkretisiert, welche Fälle wie dokumentiert, aufgearbeitet und als solche aufgelistet werden.

Um eine „größtmögliche Professionalisierung und Neutralität“ zu erzielen, landen demnach alle Anzeigen mit Verdacht eines strafrechtlichen Verhaltens von Polizisten im Dienst bei der Kriminalpolizeidirektion des PP, Arbeitsbereich Amtsdelikte. Bei herausragenden Fällen, wie etwa beim tödlichen Polizeieinsatz am Marktplatz vor mehr als einem Jahr oder beim Einsatz von Schusswaffen, ermittelt direkt das Landeskriminalamt.

Häufigster Tatvorwurf

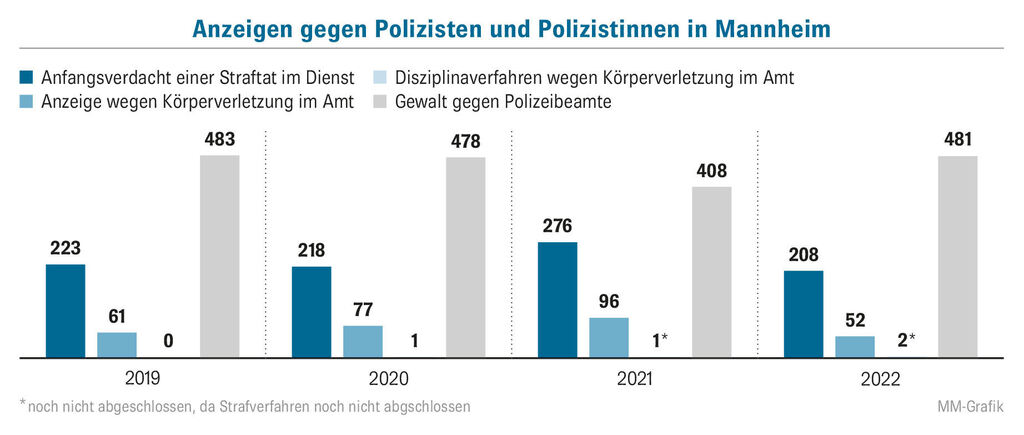

Ein erster Blick auf die Anzahl der Anzeigen gegen Polizisten wegen einer möglichen Begehung von Straftaten im Dienst aus den vergangenen vier Jahren zeigt: Grundsätzlich gibt es eine Anzeigebereitschaft der Mannheimer, wurden pro Jahr im Schnitt mehr als 200 Anzeigen erstattet. Wie viele davon den Vorwurf von Polizeigewalt erhoben haben?

Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten, erklärt das Polizeipräsidium: „Der Begriff der Polizeigewalt ist nicht näher bestimmt. Wir würden ihn für diese Anfrage daher als Körperverletzungen und gefährliche Körperverletzungen im Amt definieren.“ Für 2021, dem Jahr mit den höchsten Anzeigezahlen, verzeichnet das Präsidium 276 Anzeigen, davon 96 wegen Körperverletzung im Amt. Das sei auch der häufigste Tatvorwurf.

Wo fängt Polizeigewalt also an, wo hört sie auf? Einigen dieser Fragen ist auch der Polizeiforscher Tobias Singelnstein in seinem neuen Buch „Gewalt im Amt“ nachgegangen. Der Jurist, der an der Frankfurter Goethe-Universität lehrt und forscht, hat eine Umfrage mit 3300 Betroffenen von Polizeigewalt durchgeführt und ebenso mit mehr als 60 Polizisten, Juristen, Führungskräften der Polizei und internen Ermittlern, die sich mit der Aufklärung von Gewaltvorwürfen in den eigenen Reihen befassen. „Die Gewalt fängt nicht erst beim Schießen an, sondern eigentlich schon bei einfachen Überwältigungshandlungen“, sagte Singelnstein. Man müsse sich klarmachen: „Für Leute, die von diesem Gewalteinsatz betroffen sind, ist es immer eine relativ drastische Erfahrung – auch wenn jemand nur mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wird und auch wenn das rechtmäßig erfolgt.“

Wo fängt Polizeigewalt also an, wo hört sie auf? Einigen dieser Fragen ist auch der Polizeiforscher Tobias Singelnstein in seinem neuen Buch „Gewalt im Amt“ nachgegangen. Der Jurist, der an der Frankfurter Goethe-Universität lehrt und forscht, hat eine Umfrage mit 3300 Betroffenen von Polizeigewalt durchgeführt und ebenso mit mehr als 60 Polizisten, Juristen, Führungskräften der Polizei und internen Ermittlern, die sich mit der Aufklärung von Gewaltvorwürfen in den eigenen Reihen befassen. „Die Gewalt fängt nicht erst beim Schießen an, sondern eigentlich schon bei einfachen Überwältigungshandlungen“, sagte Singelnstein. Man müsse sich klarmachen: „Für Leute, die von diesem Gewalteinsatz betroffen sind, ist es immer eine relativ drastische Erfahrung – auch wenn jemand nur mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wird und auch wenn das rechtmäßig erfolgt.“

Zwar habe die Polizei aufgrund ihrer Aufgaben ein Gewaltmonopol – doch auch die Beamten dürften Gewalt „nur ausnahmsweise einsetzen“, sagte Singelnstein. „Auf der anderen Seite sehen wir, dass es innerhalb der Polizei eine gewisse Normalisierung der Gewalt gibt, weil es für die Beamten zu ihrem beruflichen Alltag gehört.“ Wie die Lage in Mannheim aussieht? Hier gehört Gewalt zum Berufsalltag, widersetzen sich Menschen Polizisten oder greifen sie an. Seltener komme es zu Körperverletzungen oder versuchten Tötungsdelikten, seien jährlich 950 Beamte von Gewalt gegen sie betroffen. „Wir versuchen immer zuerst zu reden, um eine Eskalation zu vermeiden. Erst, wenn nichts mehr hilft und die Person nicht kooperativ ist oder sich widersetzt, wenden wir unmittelbaren Zwang zunächst in Form der einfachen körperlichen Gewalt an. Dann sind oft unbeteiligte Personen entsetzt, in der Unkenntnis des Sachverhalts, und sprechen von Polizeigewalt, obwohl alles im zulässigen rechtlichen Rahmen erfolgt“, sagt Thomas Mohr, Vorsitzender bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Mannheim. Zum Beispiel müsse sich eine Person, die festgehalten werden muss, um Handschließen anzulegen, sich das gefallen lassen. Weil das nicht nur ein zulässiges Hilfsmittel der körperlichen Gewalt darstellt, sondern auch zum Schutz der Beamen angewandt werden darf. Weitere Hilfsmittel der körperlichen Gewalt seien Pfefferspray oder Schlagstock. Generell müsse man bei der Anwendung des unmittelbaren Zwangs die Verhältnismäßigkeit prüfen. Mohr betont auch: Mit dem Gewaltmonopol müsse man sehr sorgsam umgehen, wenn Reden nicht mehr zielführend ist. Dabei gebe es die Anwendungsstufen „einfache körperliche Gewalt“, „Hilfsmittel der körperlichen Gewalt“ und durch „Waffen“. „Welche man nach Lagebeurteilung nutzt, das entscheidet jeder Polizist und jede Polizistin, nach Prüfung der rechtlichen Möglichkeiten, selbst – und muss im Zweifel dafür geradestehen“, sagt Mohr.

Übermäßige Gewalt ohne Folge?

In seinem Buch betont Polizeiforscher Singelnstein: Die Grenzen zwischen angemessener und übermäßiger polizeilicher Gewalt seien fließend und nicht immer leicht zu ziehen, auch wenn es mitunter klar zu beurteilende Fälle gebe. Situationen, in denen ein Gewalteinsatz stattfinde, seien komplexe und häufig sehr dynamische Abläufe, fand Singelnsteins Team heraus. Man kenne das aus alltäglichen Konfrontationen, in denen ein Wort das andere ergebe, oder eine Handlung Reaktionen erzeuge.

„Ganz überwiegend bleibt übermäßige Gewalt durch Polizeibeamte ohne strafrechtliche Folgen“, lautet das Fazit des Forschungsprojekts. Bei den mehr als 3300 Befragten sei eine niedrige Anzeigebereitschaft festzustellen gewesen. „Ein Großteil der Verdachtsfälle rechtswidriger polizeilicher Gewaltanwendungen bleibt dadurch im Dunkelfeld. Nur 14 Prozent der von uns befragten Betroffenen gab an, dass in ihrem Fall ein Strafverfahren stattgefunden habe“, sagt Singelnstein.

Aussage gegen Aussage

Doch auch dort, wo es zur Anzeige kommt, stellten die Staatsanwaltschaften mehr als 90 Prozent der Fälle ein. Nur in etwa zwei Prozent der Fälle wird der Untersuchung zufolge Anklage erhoben. In den Verfahren stehe zudem oft Aussage gegen Aussage. Es komme noch hinzu, dass viele Polizisten aufgrund häufiger Aussagen bei Prozessen „gerichtserfahren“ seien.

Der Kraft- und Ressourcenaufwand für Betroffene ist – wie ich selbst gemerkt habe – enorm und die Aussichten auf Erfolg leider gering.

Die Ergebnisse des Polizeiforschers für Deutschland spiegeln sich auch in Mannheim wider: Von den unzähligen Ermittlungen, die durch Anzeigen angestoßen werden, führten in den vergangenen Jahren kaum welche zu Disziplinarverfahren oder einer Verurteilung. Von 2019 bis 2021 hat es außerdem keine Suspendierung deswegen gegeben, in 2022 hatte Polizeipräsiden Siegfried Kollmar im Marktplatz-Fall die zwei betroffenen Beamten suspendiert, einer der beiden ist mittlerweile wieder im Dienst. Grund für die starke Differenz zwischen Anzeigen und eingeleiteten Disziplinarverfahren laut PP: Der Großteil der Verfahren, mehr als 95 Prozent, würden durch die Staatsanwaltschaft wieder eingestellt, da entweder die Unschuld oder kein ausreichender Tatverdacht vorliege. „In einer Vielzahl von Fällen handelt es sich um Anzeigen nach vorausgegangenen Widerständen gegen polizeiliche Maßnahmen oder tätliche Angriffe auf Polizisten“, so ein Polizeisprecher. Das Fazit: Die meisten strafrechtlichen Vorwürfe werden durch die „unabhängige Justiz entkräftet, da es sich um die Ausübung Unmittelbaren Zwangs laut Polizeigesetz handelt.“

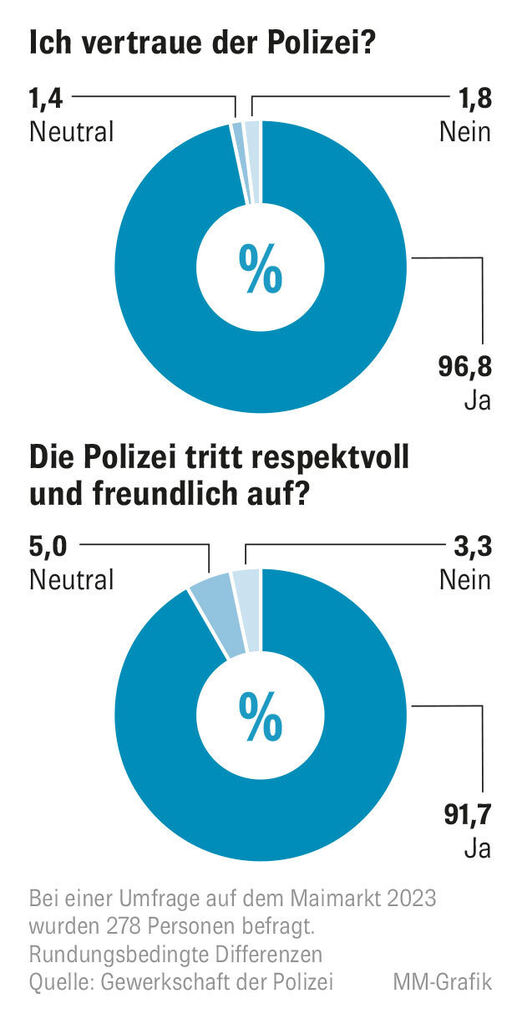

Umfrage der GdP: Vertrauen Sie der Polizei?

- Vertrauen Sie der Polizei? Wie freundlich und respektvoll finden Sie die Beamten und Beamtinnen? Insgesamt zwölf solcher Fragen hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Mannheim an die Besucher und Besucherinnen des Mannheimer Maimarkts gerichtet – gleich zwei Mal. Geantwortet hatten 2022 rund 223 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, anonym.

- Das Fazit: Mehr als 90 Prozent (211) gaben an, der Polizei zu vertrauen. Dass die Ordnungshüter freundlich und respektvoll auftreten, befanden 206 der Befragten. Und auch in der 2023 wiederholten Umfrage zeichnet sich ein ähnliches Bild, daran hatten sogar 278 Befragte teilgenommen. Dabei ist die Umfrage kein Zufall, hatten die Gewerkschaftler wissen wollen, wie es nun um den Ruf der Polizei in Mannheim steht. Nur wenige Tage zuvor schockierte der tödliche Einsatz am Marktplatz nicht nur die Stadt, sondern sorgte bundesweit für Aufsehen, waren Demos und Debatten über Polizeigewalt die Folge. Einige mahnten an, das Vertrauen in die Polizei dadurch verloren zu haben. Rückblick: Eigentlich sollten die beiden Beamten an diesem Tag einen psychisch kranken Mann zurück in das nahe gelegenen Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) bringen, der behandelte Arzt hatte sie deshalb um Hilfe gebeten. Was dann im Laufe des 2. Mai geschah, ist bislang noch nicht juristisch aufgearbeitet. Nur so viel ist klar: Der Mann, ein 47-Jähriger mit kroatischen Wurzeln, der an paranoider Schizophrenie litt, ist bei dem Einsatz ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die beteiligten Polizisten erhoben. Wann und ob es zum Prozess kommt, entscheidet das Landgericht Mannheim, die Entscheidung steht noch aus.

Wie es dem Betroffenen Martin Merz heute geht? Weil er überzeugt ist, dass eine Anzeige gegen Beamte zwar möglich, aber sinnlos und gefährlich sei, meldete er den Fall nicht bei der Polizei, rät ihm auch ein Anwalt davon ab. „Der Kraft- und Ressourcenaufwand für Betroffene ist – wie ich selbst gemerkt habe – enorm und die Aussichten auf Erfolg leider gering“, findet Merz. Nach dem Vorfall habe er wochenlang psychisch gelitten, hätte er sich in der Notaufnahme, beim sozialpsychiatrischen Dienst, in der Hausarztpraxis rechtfertigen müssen, Freunde hätten sich abgewandt. Am Ende entscheidet sich Merz dann doch dagegen, seine Geschichte öffentlich zu erzählen. (mit dpa)

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim_artikel,-mannheim-polizeigewalt-so-oft-werden-mannheimer-polizisten-angezeigt-_arid,2090819.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim.html

Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommentar Mehr Hilfen statt Hürden für Opfer von Polizeigewalt