Reden alteingesessene Mannheimer über das Klinikum, nennen sie es gern „s’ Städdische“. 2022 könnte es damit vorbei sein. Dann soll die hiesige Universitätsmedizin mit dem Heidelberger Uniklinikum fusionieren, alleiniger Träger wäre fortan das Land. Trotz des ehrgeizigen Zeitplans - dafür muss das vor Ort erstellte Konzept rechtzeitig in Stuttgart abgesegnet und vor allem finanziert werden - sind noch viele Fragen offen. Auch die nach den konkreten Auswirkungen auf Mannheim.

Die gefundene Lösung, die am Freitag im Rosengarten offiziell vorgestellt wird, zielt auf das große Ganze ab: Der Rhein-Neckar-Raum soll die Gesundheitsregion schlechthin sein. Der Wachstumsmarkt, so das Kalkül, könnte fürs Land werden, was bislang die Autoindustrie war.

Nur einen einschlägigen Namen haben sie für ihr Projekt noch nicht gefunden. Der „Spiegel“ betitelte eine Kurzmeldung über die laufenden Planungen mit „Charité am Neckar“. Auch wenn das den Verantwortlichen hier weniger gefallen hat, sind sie daran nicht unschuldig. Von Beginn an stellten sie den Vergleich mit dem berühmten Krankenhaus, Deutschlands größtem, ins Zentrum. Nach der Fusion wären sie mit der Charité bei Betten- und Fallzahlen auf einem Niveau. Davon sollen auch andere Einrichtungen der Region im Gesundheitsbereich profitieren, speziell das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg.

Ministerin als Mitinitiatorin

„Weltweit geht der Trend bei den Krankenhäusern zu immer größeren Einheiten, weil sich etwa auch klinische Studien so sehr viel besser machen lassen“, sagt dem „MM“ die Stuttgarter Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Die Grüne aus Heidelberg hat das Projekt maßgeblich mitinitiiert. Das Konzept erstellt haben dann vor allem zwei Männer, denen die traditionellen Animositäten zwischen beiden Städten fremd sind: der Geschäftsführer der Mannheimer Universitätsmedizin, Hans-Jürgen Hennes aus Speyer, und Ingo B. Autenrieth, der aus dem Schwäbischen stammende Vorstandsvorsitzende des Heidelberger Klinikums. Es handele sich um eine Fusion „auf Augenhöhe“, betonen sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Und: „Wir gehen davon aus, dass durch die Fusion an beiden Standorten längerfristig mehr Arbeitsplätze entstehen, als es sie bisher gibt.“

Der Betriebsratschef des Mannheimer Klinikums, Ralf Heller, zeigt sich auf Anfrage „zuversichtlich, dass es gemeinsam gelingt, einen Gesundheitsstandort Heidelberg-Mannheim aufzubauen“. Die Beschäftigten des Universitätsklinikums bräuchten aber Sicherheit für ihre Zukunft. Erforderlich seien etwa ein Standortsicherungstarifvertrag sowie ein Tarifvertrag über die Beschäftigungsverhältnisse. Die Integration der bisherigen städtischen Tochter-GmbH ins Heidelberger Universitätsklinikum gilt als sehr kompliziert. Beschäftigte im Bereich der Pflege könnten allerdings auch profitieren, weil das Land hier rund zehn Prozent höhere Löhne zahlt.

Was die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt angeht, halten sich alle Beteiligten angesichts der offenen Finanzierung noch sehr bedeckt. Jochen Schönmann, der im Rathaus das Büro Regierungsangelegenheiten leitet und das Projekt federführend betreut, spricht von einer „sehr, sehr spannenden Lösung für die Stadt“. Sie sichere nicht nur dauerhaft die Krankenversorgung im Klinikum, sondern stärke auch den Medizin-Standort zusätzlich.

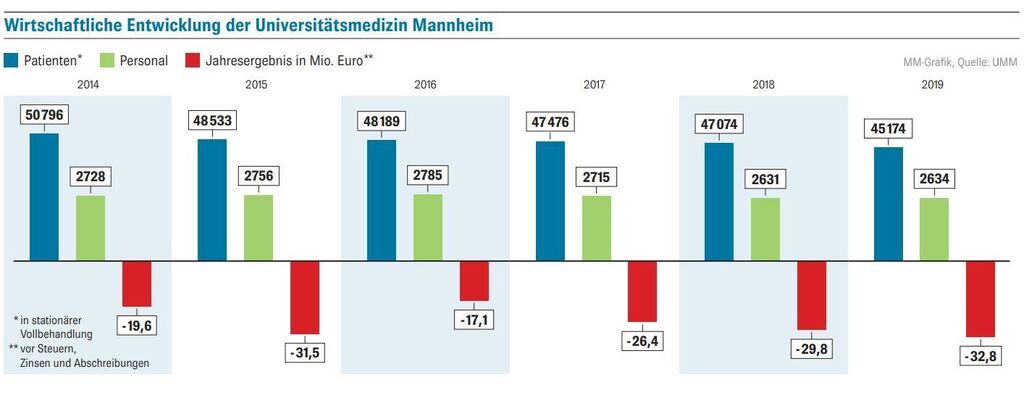

Vor allem hätte die Stadt künftig nicht mehr ständig neue Finanzlöcher im Klinikum zu stopfen. „Altlasten“ wie die 2022 fällige 65-Millionen-Bürgschaft dürften aber bleiben. Auch am Mega-Projekt „Neue Mitte“, für das Kosten von fast einer halben Milliarde Euro im Raum stehen und an dem wie geplant festgehalten werden soll, muss sich Mannheim wohl weiter beteiligen.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim_artikel,-mannheim-fusion-der-universitaetskliniken-noch-viele-fragen-ungeklaert-_arid,1698541.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim.html

[2] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/heidelberg.html