Rhein-Neckar. Nach einem dramatischen Unfall mit zwei Todesopfern und mehreren Verletzten auf der Bundesstraße 44 zwischen Lampertheim und Mannheim-Sandhofen im Juli 2019 muss sich der Unfallfahrer aus Bobenheim-Roxheim nun vor dem Landgericht in Landau verantworten. Laut Sachverständigen war er mit mindestens 130 Stundenkilometern unterwegs, vielleicht erreichte er sogar bis zu 155 Stundenkilometer. Am Dienstag, 28. November, beginnt der Prozess.

Wolfgang Fastenmeier ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie. Im Interview spricht er über Raser, die Lust an der Angst und den Sinn härterer Strafen.

Herr Fastenmeier, was treibt einen Menschen an, der in sein Auto steigt, um maximal Tempo zu machen?

Wolfgang Fastenmeier: Zunächst einmal sollten wir uns dazu ansehen, wer diese Menschen sind, die rasen. Nämlich meist junge Männer, die dazu neigen, etwas mehr Risiko in Kauf zu nehmen als andere. Bei den Rasern kommt dieses Verhalten besonders radikal zum Vorschein. Sie betreiben in extremer Form etwas, das man als „Sensation Seeking“ bezeichnet.

Was steckt dahinter?

Fastenmeier: Das Streben nach extremen Gefühlen, die Suche nach starken Reizen und Empfindungen. Raser wollen einen Kick, einen Thrill. Man kann bei ihnen sogar von einer gewissen Angstlust sprechen. Wenn man mit weit überhöhten Geschwindigkeiten – mit 120 oder 150 Stundenkilometern in Innenstädten – unterwegs ist, dann ist das eine Grenzerfahrung. Auch für Raser. Dabei empfinden sie sich selbst aber nicht als leichtsinnig, sondern als mutig.

Wolfgang Fastenmeiner

- Wolfgang Fastenmeier (65), ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie.

- Er ist Professor für Psychologie des Verkehrswesens an der Psychologischen Hochschule Berlin. Seine Schwerpunkte sind unter anderem Problemgruppen im Verkehr, zum Beispiel jüngere Fahrer und ältere Fahrer.

Ihnen ist also gar nicht klar, dass sie für sich und andere ein Risiko darstellen?

Fastenmeier: Ob ihnen das tatsächlich hinsichtlich der Konsequenzen bewusst ist oder nicht, lässt sich nur schwer sagen. Klar ist aber, dass ihr Verhalten sehr rücksichtslos ist, gepaart mit Gleichgültigkeit gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Dass etwas passieren könnte, nehmen sie bewusst in Kauf. Diese extreme Gruppe der Raser zeichnet sich durch geringe soziale Kompetenz und eine geringe Impulskontrolle aus. Das bedeutet, dass sie ihre Emotionen nicht im Griff haben und eine aggressive Seite besitzen. In Verbindung mit der Gleichgültigkeit ist das eine gefährliche Kombination, die zur Schädigung anderer führen kann und dies letztlich auch tut.

Was wissen wir noch über die Menschen, die durch ihr Rasen im Straßenverkehr auffallen?

Fastenmeier: Das ist eine ganz spezielle Klientel. Das sind meist junge Menschen, die aus schwierigen sozialen Verhältnissen kommen. Viele haben keinen oder nur einen basalen Schulabschluss. Sie sind also in der schulischen Selektion „übriggeblieben“, sind benachteiligt, haben oft Migrationshintergrund. Wir sprechen hier von Menschen, die eine Außenseiterrolle innehaben.

Sind das Menschen, die durch die Raserei versuchen, etwas zu kompensieren?

Fastenmeier: Vermutlich kann man sagen, dass sie ihr Selbstwertgefühl nicht aus der normalen gesellschaftlichen Anerkennung ziehen – sondern aus dem Auto und ihrem Verhalten darin. Sie definieren sich offenbar primär darüber. Mit diesem aufgemotzten Auto stellen sie etwas dar, das sie sonst nicht sind.

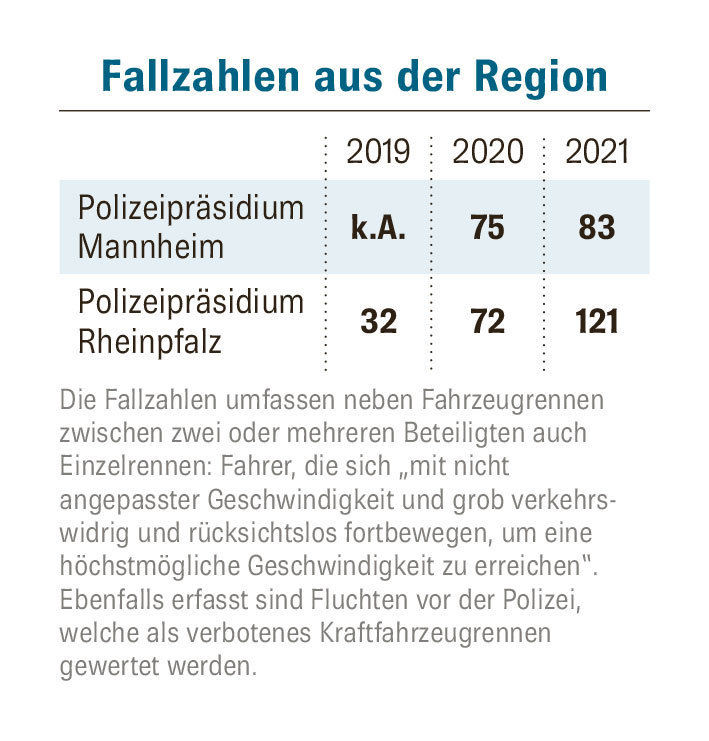

Die Zahl der Delikte wird nicht einheitlich in jedem Bundesland erhoben und erst seit 2017 überhaupt erfasst. Beobachten Sie einen Anstieg?

Fastenmeier: Ob die Zahlen tatsächlich steigen, ist nicht hundertprozentig klar. Eine systematische Erfassung geschieht erst seit der Einführung des sogenannten Raser-Paragrafen 2017. Seit dieser Zeit steigen auch die Zahlen, aber ein verlässlicher Vergleich zu früher ist eigentlich nicht möglich. Seit 2017 scheint es eine kontinuierliche Steigerung der erfassten Fälle zu geben. Natürlich findet man aber auch mehr Fälle, wenn man genauer hinschaut. Vor 2017 wurden Raser gemeinsam mit anderen Punkte- oder Straftätern geführt, da fiel das Phänomen nicht so auf. Mittlerweile unterscheiden wir zwischen alten und neuen Gefährdergruppen.

Wie sehen diese beiden Gruppen aus?

Fastenmeier: Klassische Gefährder sind diejenigen, die sich wegen ihrer Delikte einer MPU, einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung, unterziehen müssen. Da geht es um Alkohol und Drogen am Steuer. Oder um Leute, die Straftaten im Verkehr begehen, Unfallflucht zum Beispiel. Raser werden dagegen als neue Gefährder erfasst.

Diese Differenzierung gibt es in Deutschland erst seit dem Jahr 2017. Wir sprechen also auch über ein relativ neues Phänomen, über das vor Gericht verhandelt wird.

Fastenmeier: Vor Gericht wird das unterschiedlich gehandhabt – von fahrlässiger Tötung bis hin zum Mord. Das muss die Rechtssprechung irgendwann kodifizieren. In Deutschland gibt es auch nur wenige Gutachter, die auf Raserei spezialisiert sind. Im berühmten Berliner Raser-Prozess, der als einer der ersten gilt, wurde eine Schweizer Verkehrspsychologin herangezogen, die sich seit vielen Jahren mit diesem Themenkreis befasst.

Es scheint also noch eine gewisse Unsicherheit im Umgang mit Rasern zu geben. Was könnte Ihrer Ansicht nach dagegen helfen?

Fastenmeier: Das ist eine schwierige Frage. Der erste Impuls ist ja meistens: Man muss abschrecken, man muss hart bestrafen. Dabei werden Strafen oft überschätzt. Strafen sind immer nur dann wirksam, wenn es für die Täter ein alternatives Verhalten zum Regelbruch gibt oder wenn die Verhaltensweisen, die unerwünscht sind – also in diesem Fall das Rasen –, nicht sehr stabil in ihrem Verhalten verankert sind. Das ist aber bei den Rasern nicht der Fall. Stattdessen wollen sie das ja genauso machen. Eine Bestrafung wird ihre Einstellung und ihre Motivation nicht ändern.

Jenseits der Bestrafungen gibt es auch verkehrspädagogische Ansätze.

Fastenmeier: In Nordrhein-Westfalen gibt es einen „Crash-Kurs in NRW“, bei dem Rasern die Folgen von Verkehrsunfällen vor Augen geführt werden. Sie werden mit Betroffenen zusammengeführt und mit dem Tod von Menschen oder bleibenden Schäden konfrontiert. Dadurch sollen sie lernen, was sie eigentlich falsch machen. Ob solche pädagogischen Ansätze bei Rasern wirken, ist eine offene Frage. Mein Eindruck ist, dass sich die meisten dieser Raser in gewisser Weise vom „normalen Leben“ verabschiedet haben. Sie leben in einer Art Parallelwelt. Sie wollen sich einfach ausleben und ihre Überlegenheit gegenüber den anderen demonstrieren.

Jetzt anhören: True-Crime-Podcast "Verbrechen im Quadrat"

Im True-Crime-Podcast "Verbrechen im Quadrat" taucht Gerichts- und Kriminalreporterin Agnes Polewka in wahre Kriminalfälle ein, die Mannheim und die Rhein-Neckar-Region erschüttert haben.

Alle Folgen der Staffel, zahlreiche Hintergründe und Berichte gibt es hier

Was könnte dann helfen, um das Problem in den Griff zu bekommen?

Fastenmeier: Ein Vorschlag, der immer wieder von Kollegen kommt, ist folgender: Die Polizei versucht ja, die Szene präventiv zu beobachten. Diese Menschen treffen sich an bestimmten Stellen und sind irgendwann auch bekannt. Wenn bei diesen Beobachtungen jemand durch ein Verhalten auffällt, das sehr stark unangepasst erscheint, könnte es möglicherweise präventiv wirken, ihn zu einer MPU zu schicken. Dazu müsste aber auch die Regelungssystematik des Paragrafen 11 der Fahrerlaubnisverordnung um die Raserdelikte erweitert werden.

Das Phänomen scheint kaum beherrschbar zu sein.

Fastenmeier: Um ehrlich zu sein ja. Ich sehe eigentlich keine rechte Lösung.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/metropolregion_artikel,-metropolregion-verkehrspsychologe-im-interview-raser-wollen-einen-kick-_arid,1964289.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.mannheimer-morgen.dehttps://www.mannheimer-morgen.de/metropolregion_artikel,-metropolregion-toedlicher-raserunfall-bei-lampertheim-wird-neu-aufgerollt-_arid,2150180.html

[2] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/lampertheim.html

[3] https://www.mannheimer-morgen.dehttps://www.mannheimer-morgen.de/metropolregion_artikel,-metropolregion-toedlicher-unfall-zwischen-lampertheim-und-mannheim-sandhofen-prozessbeginn-_arid,2151246.html