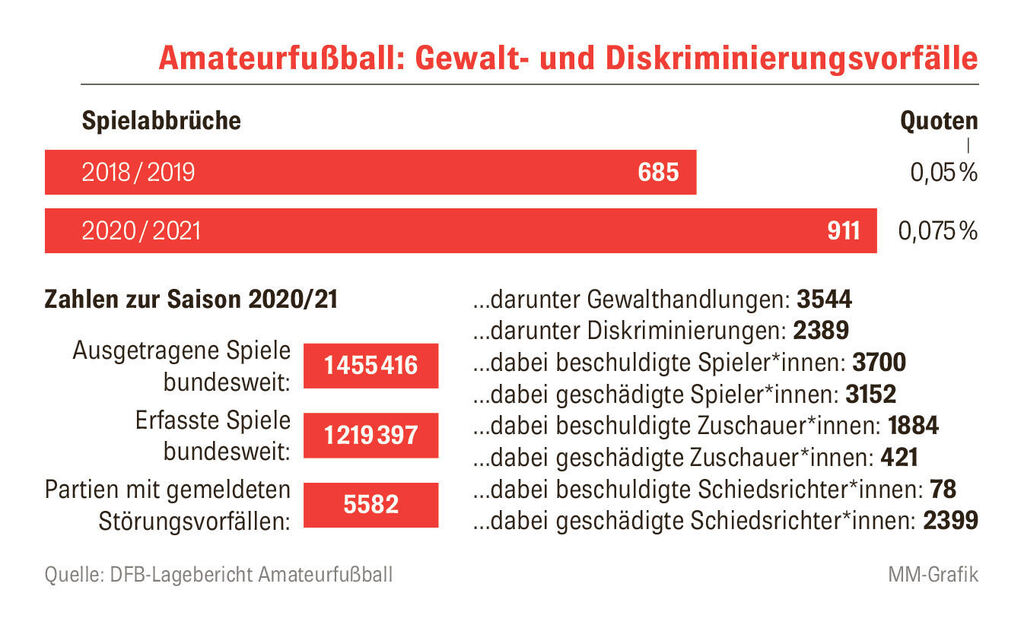

Frankfurt. Fast ein Drittel mehr Spielabbrüche wegen Diskriminierung oder Gewalt in der vergangenen Saison im Amateurfußball, dazu in jeder der 219 erfassten Partien ein durch den Schiedsrichter gemeldeter Vorfall: Erstmals verzeichnet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) deutlich gestiegene Fallzahlen zu Ereignissen, die im Sinne der zivilisierten Sportausübung überhaupt nichts auf dem Spielfeld verloren haben.

„Das vergangene Spieljahr 2021/22 war die erste Saison nach Corona, die wieder durchgespielt werden konnte - was uns sehr freut. Zugleich aber müssen wir einen deutlichen Anstieg bei den Spielabbrüchen im Vergleich zur letzten kompletten Saison 2018/19 feststellen“, sagt Ronny Zimmermann als DFB-Vizepräsident Amateure zum Lagebild Amateurfußball. Das erhebt der DFB seit 2014 zum bundesweiten Spielbetrieb aus elektronischen Berichten der Schiedsrichter und präsentierte es nun. Noch nie mussten demnach so viele Spiele in einer Saison abgebrochen werden wie zuletzt.

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

Das sind die Auslöser für Fehlentscheidungen

Zimmermann sagte zwar, die Fälle würden sich nach wie vor im Promillebereich bewegen (0,075 Prozent). Er erklärte aber auch, bisher erfasste Abbrüche wegen Gewalt und Diskriminierung aus der laufenden Saison 22/ 23 würden den Trend steigender Zahlen untermauern. „Die Hoffnung, dass die Coronapause eine Besinnung auf Fair Play und den Wert des Spiels bei allen Fußballern erzeugt, hat sich nicht erfüllt“, sagte Zimmermann.

Die Auslöser für die Abbrüche erläuterte Thaya Vester. „Dominant sind Ereignisse aus dem Spiel heraus“, erklärte die Tübinger Kriminologin: Vermeintliche Fehlentscheidungen der Unparteiischen seien mit über 30 Prozent Ausgangspunkt für Gewalt- und Diskriminierung, gefolgt von „Konflikten unter Spielern“ mit 25 Prozent. Eine geringere Rolle spielen demnach Einflüsse von außerhalb des Feldes - etwa, wenn Zuschauer einen Abbruch verursachen.

Im Herbst mehr Aggression

Unabhängig von spielinternen oder externen Auslösern gelte: In etwa der Hälfte aller Fälle ist der Schiedsrichter von Gewalt betroffen. „Dann steht außer Frage, dass zwingend abgebrochen werden muss“, betont Vester. Dagegen sei im Fall von Diskriminierungen oft nicht klar, dass auch im Amateurfußball der Drei-Stufen-Plan gelte, bei dem der Schiedsrichter erst eine klare Ansage und dann eine demonstrative Spielpause anordnen solle, bevor der Abbruch als Ultima Ratio erfolgen soll.

Zum Auftreten der Vorfälle im zeitlichen Saisonverlauf erklärte die Kriminologin: „Wir sehen stets einen saisonalen Peak: In der zweiten Hälfte der Hinrunde steigen die Zahlen - also im Herbst, genau jetzt.“ Als Gründe sieht die Kriminologin höheres Eskalationspotenziel bei Zweikämpfen auf matschigen Plätzen und die generelle Stimmungseintrübung bei den Fußballern.

„Dazu manifestiert sich in dieser Phase eine Tabellenregion bei vielen Teams - ein schlechter Saisonstart kann nicht mehr schöngeredet werden“, verdeutlicht Vester. Sportlicher Stress sei auch eine Erklärung für den üblichen zweiten, aber meist kleineren Anstieg der Zahlen in Richtung Saisonende, so dass sich die Vorfälle wie eine Wellenbewegung durch die Saison ziehen.

Jedes zehnte Mal rückt die Polizei an

Polizeieinsätze hätten die erfassten Abbrüche in weit weniger als zehn Prozent ausgelöst, erklärte Vester anhand der analysierten Schiedsrichterberichte. Ein Einsatz von Waffen sei bei den analysierten Vorfällen nur in Einzelfällen festzustellen - meist durch spontane Aneignung von Gegenständen wie Fahnen von Linienrichtern.

„Fußball ist nicht nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, sondern auch ein Brennglas für ihre Probleme. Der qualitative Anstieg von Gewalt zeigt, dass Auseinandersetzungen heftiger und hemmungsloser werden“, sagte Gunter A. Pilz bei der Präsentation der Zahlen. Der Fan- und Gewaltforscher aus Celle sieht aktuell eine massiv gesunkene Frustrationstoleranz vieler Menschen angesichts vieler Krisen wie Corona, Energie, finanzieller Engpässe und Krieg. „Das Geschehen auf dem Fußballplatz ist oft nur Auslöser, die eigentlichen Gründe liegen oft viel tiefer. Und wir wissen: Auf dem Platz werden auch soziale Konflikte ausgetragen, so Pilz. Weitere Erkenntnis aus der Forschung: „Je niedriger das Bildungsniveau, desto mehr neigen Menschen zu körperlicher Gewalt.“

Sensibilisierung für Fairness

Pilz bescheinigte dem DFB, seine ethische Verpflichtung bezüglich Präventions- und Interventionsarbeit sehr ernst zu nehmen: Beispielhaft nannte er die Sensibilisierung für Fairness und Integration durch die Etablierung von Preisen und Mottotagen, die Erfassung von Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen und deren Bearbeitung: mit sinnvollen Strafen und Sperren sowie alternativen Formen mit Bezug auf eine erfolgreiche Reintegration der Täter in den Fußball. „Wir alle wollen beim Fußball keine Prügelei, keine Beleidigungen, keine Diskriminierungen und keine Gewalt. Bei dieser Anstrengung dürfen und werden wir nicht nachlassen“, sagte Zimmermann.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/sport/lokalsport_artikel,-lokalsport-mannheim-immer-mehr-gewalt-im-amateur-fussball-_arid,2019536.html

Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommentar Fußball als Abbild der Gesellschaft