Mannheim. In Deutschland kommt auf drei alkoholabhängige Männer eine alkoholabhängige Frau. Noch. Betrachtet man die vergangenen 30 Jahre, so zeigt sich: Dieser Unterschied verkleinert sich. Und ein Blick auf das aktuelle Konsumverhalten legt nahe, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, wenn nicht sogar verstärkt.

Ein Indikator dafür ist der sogenannte riskante Konsum. Laut aktuellem Epidemiologischen Suchtsurvey zeigt sich die Angleichung besonders bei den 18- bis 29-Jährigen, wo die Frauen die Männer in Bezug auf den riskanten Konsum mittlerweile überholt haben.

Alkoholismus bei Frauen steigt an - wegen der Gleichberechtigung

Warum aber steigt ihr riskanter Alkoholkonsum? Wieso trinken sie so regelmäßig und viel, dass sie riskieren, ihrer Gesundheit zu schaden? „Das ist auch Ausdruck der zunehmenden Gleichberechtigung“, sagt Falk Kiefer, Suchtexperte und Ärztlicher Direktor der Klinik Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am ZI.

Frauen fällt es heute immer noch schwerer, sich mit ihrem Suchtproblem zu outen.

Das sei quasi eine negative Folge davon, dass sich Rollenbilder ändern. „Es gibt einen Rückgang des Stigmas der trinkenden Frau“, so Kiefer. „Früher war es nicht so akzeptiert, dass Frauen trinken.“ Damals habe es nur bei betrunkenen Männern geheißen: Toll, der traut sich was. Oder es galt als lustig. „So sind Männer eben“, wurde dann gesagt. Bei Frauen eher: „Die lässt sich gehen.“ „Und es hatte auch gleich immer etwas Anrüchiges“, so Kiefer. Er betont zugleich: „Frauen fällt es heute immer noch schwerer, sich mit ihrem Suchtproblem zu outen.“

Alkoholsucht: Frauen sind genauso abhängig wie Männer

„Frauen vertragen etwas weniger, aber Frauen werden genauso abhängig wie Männer“, betont Kiefer derweil. Und was ist dran am Bild der gesundheitsbewussten Frau, die auf sich achtet, sich gesund ernährt und mehr zur Vorsorge geht? Kontrastiert das nicht den Trend im Survey? „Gesundheitsbewusst sind heute auch mehr Männer“, erklärt Kiefer.

Zahlen zum riskanten Konsum und regionale Hilfsangebote

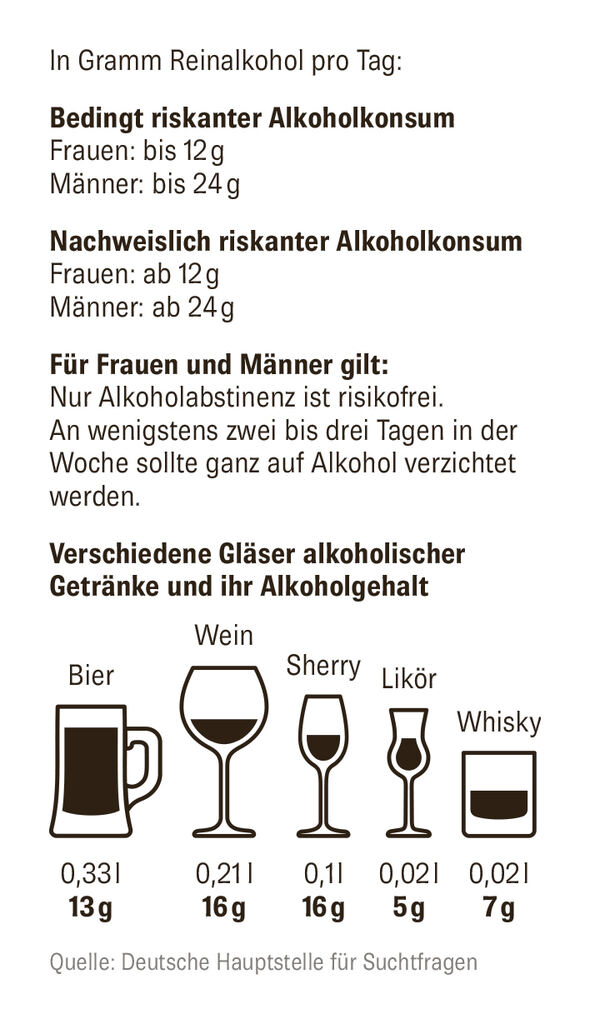

- „Bier ist nicht so schädlich wie Schnaps“. Diese Annahme hält sich hartnäckig. Die Art des Getränks, das konsumiert wird, hat aber kaum Einfluss auf die gesundheitlichen Langzeitfolgen.

- Das Risiko für Abhängigkeit steigt mit zunehmender Trinkmenge. Mildere Formen der Gewöhnung oder Abhängigkeit sind in der Bevölkerung laut Deutscher Hauptstelle für Suchtfragen weit verbreitet.

- Sie sind zudem mit Gesundheitsproblemen verbunden. Das Zellgift Alkohol ist etwa bei Frauen laut WHO verantwortlich für rund 40 000 neue Brustkrebsfälle im Jahr. Mehr als zehn Prozent der durch Alkohol bedingten Krebsfälle in Europa rühren vom Verzehr von lediglich einer Flasche Bier (500 ml) pro Tag, so die WHO.

- Die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung warnt: Wer Alkohol trinkt, sollte mindestens zwei alkoholfreie Tage pro Woche einlegen, damit keine Gewöhnung entsteht. Die Schritte Gewöhnung und Abhängigkeit sind fließend. 14,3 Prozent der Frauen in Deutschland trinken laut Suchtsurvey riskant. Bei den Männern sind es 15,2 Prozent. Vier Jahre zuvor lagen die Werte noch bei 13,8 Prozent (Frauen) und 18,2 Prozent (Männer).

- Hilfe für Abhängige gibt es etwa bei der Fachstelle Sucht Mannheim, Tel. 0621/84250680, fs-mannheim@bw-lv.de; der Suchtberatung von Caritas und Diakonie, suchtberatung@cv-dw-mannheim.de und 0621/125 06130; dem ZI Mannheim (www.t.ly/QIrYP) und drogenverein-mannheim.de

Und er zeigt einen weiteren Trend bei beiden Geschlechtern auf: Gab es früher bei der Verteilung von „nichts trinken“, „mittelmäßig trinken“ und „extrem trinken“ (Letzteres bedeutet Rauschtrinken, „Komasaufen“) recht gleichmäßige Werte mit dem häufigsten Vorkommen bei mittelmäßigem Konsum, gehe die Verteilung heute eher zu den Extremen. Kiefer erklärt: „Es gibt sehr viele Leute, die gar nichts trinken, aber auch sehr viele, die extrem und riskant trinken. Viele auch, die sich gezielt dazu verabreden.“

Riskanter Alkohol-Konsum fällt oft nicht auf

Die meisten Menschen am Mannheimer ZI, die wegen Alkoholsucht dort sind, seien Mitte 40 und männlich, erklärt Kiefer. Diese Männer kommen (im Gegensatz zu vielen Frauen) also im Hilfesystem an. Aber spät: „Da hat die Sucht so im Alter von 20 bis 25 Jahren begonnen.“

Lange lebten sie aber in einer Gesellschaft wie unserer, in der Konsum riskanter Alkoholmengen meist nicht weiter auffällt, quasi unentdeckt in ihrer Sucht. Kiefer macht deutlich: „In Deutschland bewegt sich der Großteil der Menschen beim täglichen Alkoholkonsum über den von WHO und DHS als risikoarm beschriebenen Mengen.“ Bei den jungen suchterkrankten Menschen, die im ZI Hilfe bekommen, geht es derweil eher um das Thema Kiffen: „Die meisten jungen Erwachsenen am ZI sind wegen Cannabis da“, sagt Kiefer. Doch auch der Konsum aus Alkohol und Cannabis zugleich werde dabei häufig beobachtet.

Definition Alkoholismus

Kriterien für Alkoholabhängigkeit sind laut WHO etwa, wenn mindestens drei der beispielhaft genannten Punkte in den letzten zwölf Monaten zutreffen:

- Starkes Verlangen oder eine Art Zwang, Alkohol zu konsumieren.

- Verminderte Kontrollfähigkeit, Alkohol wird in größeren Mengen oder länger als geplant konsumiert. Zudem erfolglose Versuche, den Konsum zu verringern.

- Ein körperliches Entzugssyndrom, wenn Alkohol reduziert oder abgesetzt wird.

- Trinken mit dem Ziel, Entzugssymptome zu mildern und der entsprechend positiven Erfahrung.

- Toleranzentwicklung: Für den gewünschten Effekt müssen größere Menge her.

- Fortschreitendes Vernachlässigen anderer Vergnügen/Interessen zugunsten des Alkohols.

- Anhaltender Konsum trotz (körperlich) schädlicher Folgen.

Kiefer forscht an vielfältigen Aspekten von Süchten, unter anderem der Genetik. Er sagt: „Wir wissen, es gibt eine genetische Veranlagung, wie man Alkohol verträgt“, etwa, ob man danach Schwindel, starke Kopfschmerzen oder Übelkeit habe. „Während es wieder anderen am nächsten Morgen prima geht und sie sich frisch fühlen“, beschreibt er. Der Grund, warum bestimmte Gene mit Alkoholabhängigkeit in Verbindung gebracht werden, sei, „dass eine hohe Verträglichkeit eben für einen höheren Konsum prädestiniert“.

Es gebe auch eine erbliche Komponente, die eben nicht durch das soziale Umfeld entstehe: „Das beobachtet man auch bei Kindern, die nicht bei den Eltern aufgewachsen sind.“ Hier gehe man mit Blick auf ältere Studien davon aus, dass dies eher Väter auf Söhne vererben als Mütter auf Töchter. „Schade, dass man das nicht vorher weiß, somit trinken Menschen eben zusammen, und manche werden abhängig und andere nicht.“

Alkohol-Sucht: Lebenslanges „Like“ im Hirn

Er und sein Team wollen aber die Thematik - und insbesondere die Zunahme des weiblichen riskanten Konsums - weiter erforschen und haben sich dafür prominente Unterstützung geholt. Nathalie Stüben, Journalistin und Forscherin, hatte ihre eigene Alkoholsucht öffentlich gemacht und arbeitet seitdem kontinuierlich gegen das gesellschaftliche Tabu der trinkenden Frau und an der Erforschung des Themas. Gemeinsam mit dem ZI wurde zuletzt auf ihrer Homepage eine Umfrage durchgeführt, durch die 4000 Probanden gewonnen werden konnten.

Und kann man das komplexe Thema Sucht einfach erklären? „Im Hirn entsteht durch Suchtmittel wie Alkohol eine Art ,Daumen hoch’ wie auf Facebook ein Like. Leute, Situationen werden im Gedächtnis markiert als gut, als etwas, das gut war, das gut ausgegangen ist. Auch Orte, an denen man getrunken hat, Menschen, mit denen man getrunken hat - man verbindet sie mit dem Suchtmittel.“ Auch wirkten etwa Personen dadurch attraktiver oder netter auf einen. Gleiches gelte für die Situationen und Orte: Diese Dinge nehme man angenehmer wahr, und sie werden positiver bewertet.

Deswegen falle es Menschen mit Alkoholsucht - etwa, wenn sie einen Entzug machen wollen - auch so schwer, in die Stadt zu gehen: Sie sehen dort nur eine Tankstelle, ein Bistro, ein Restaurant - wo andere einen Blumenladen oder ein Schuhgeschäft sehen. Es dauere Jahre, bis man das wieder normal wahrnehme, wenn man sich von der Sucht lossagen wolle. Auch deshalb gebe es auch jahrelang eine Rückfallgefahr. Im weiteren Verlauf der Suchterkrankung greift man dann zum Suchtmittel, obwohl man weiß, dass es Nachteile bringt. Oder man vernachlässigt etwa soziale Kontakte, kümmert sich nicht mehr um wichtige Dinge. Denn ohne den Griff zum Suchtmittel gibt es scheinbar keine Freude, kein positives Empfinden.

Hilfe bei Alkoholismus: Therapie und Selbsthilfegruppen

Und was soll man tun, wenn man vermutet, dass jemand in die Alkoholsucht abrutscht? „Man sollte die Menschen, zu denen man in irgendeiner Form eine Beziehung hat, auf jeden Fall ansprechen. Denn oft machen sie sich vor, sie hätten kein Problem. Man sollte dann formulieren, dass man sich Sorgen macht, und die Äußerung der Sorge auch immer mit einem Hilfsangebot verbinden.“ Letzteres sei besonders wichtig, so Kiefer.

Sucht ist meist leider ein lebenslanges Thema und nicht vorbei, wenn man aus der Klinik geht. Deswegen sind auch etwa die Selbsthilfegruppen und Angebote danach so wichtig.

„Mit den Selbsthilfegruppen und Suchtberatungsstellen haben wir in Mannheim einen sehr guten Austausch und gute Kooperationen“, betont Kiefer. „Sucht ist meist leider ein lebenslanges Thema und nicht vorbei, wenn man aus der Klinik geht. Deswegen sind auch etwa die Selbsthilfegruppen und Angebote danach so wichtig.“

In der Beratung kommen auch immer vielschichtige, aber oft ähnliche Gründe für den Konsum ans Licht, so erklärt etwa Philip Gerber vom Mannheimer Drogenverein: „Viele Frauen trinken, um Gewalt besser zu ertragen.“

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim_artikel,-mannheim-warum-immer-mehr-frauen-zu-viel-trinken-und-mittlerweile-die-maenner-ueberholt-haben-_arid,2113768.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim.html

Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommentar Niederschwellige Alkoholsucht-Hilfsprogramme: Sowas von bitter nötig!