Rhein-Neckar. Inga Moeck ist fest davon überzeugt: „Man kann diese Anlage gefahrlos betreiben - wenn man sie überwacht und entsprechend reagiert.“ Moeck ist Professorin für angewandte Geothermie und Geohydraulik an der Universität Göttingen und hat unter anderem ein System entwickelt, wie Geothermie-Anlagen exakt und sehr sensibel überwacht werden können. Die Strukturgeologin hat mit ihrem Team auch einen Maßnahmenkatalog aufgestellt, was zu tun ist, wenn beispielsweise seismische Aktivitäten rund um eine Anlage bemerkt werden. In einem öffentlichen Hearing haben die beiden Energieversorger MVV und EnBW am Donnerstagabend Experten zu Wort kommen lassen, um das Nutzen- und Gefahrenpotenzial von Geothermieanlagen in der Region südlich von Mannheim und Heidelberg zu diskutieren und zu bewerten.

130 Grad in 3000 Metern Tiefe

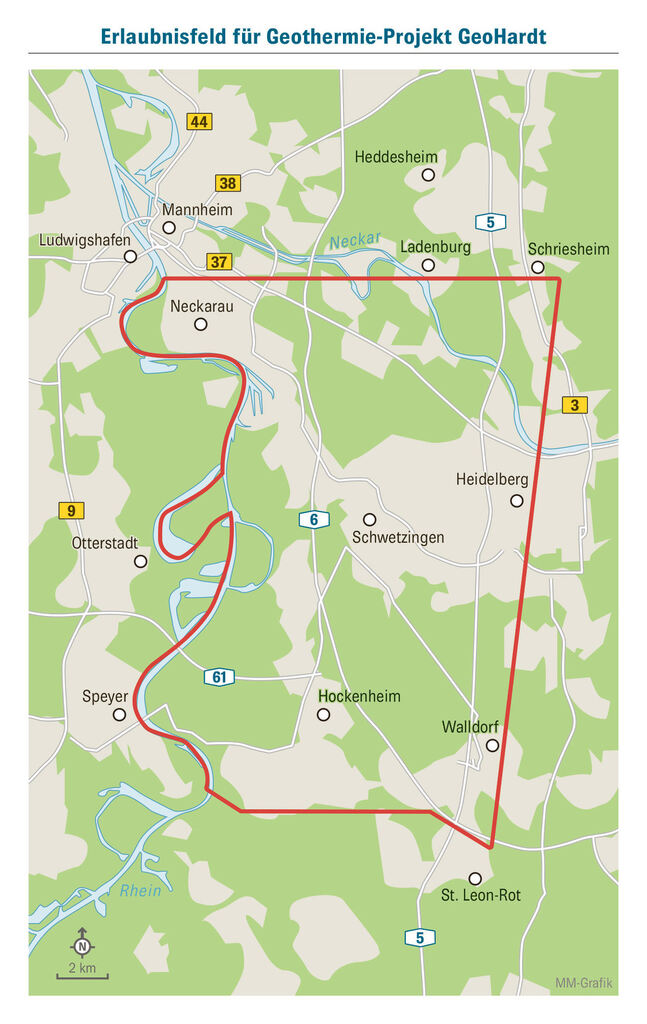

Wie berichtet, wollen beide Unternehmen in einem Joint-Venture-Projekt namens GeoHardt die heißen Quellen in den Schichten tief unter der Region anzapfen, um die Region mit Fernwärme zu versorgen. GeoHardt ist nur eines von mehreren Vorhaben, die sich in die heiße Tiefe des Oberrheingrabens bohren wollen. Im Gegensatz zu dem Karlsruher Unternehmen Vulcan will GeoHardt jedoch - derzeit - nicht auch gleichzeitig Lithium aus dem Tiefenthermalwasser gewinnen. Auf der anderen Rheinseite entwickeln die Stadtwerke von Speyer und Schifferstadt gemeinsam ebenfalls ein Tiefengeothermieprojekt.

Die geplanten Anlagen in der Region

- MVV und EnBW wollen mit dem Projekt GeoHardt drei Anlagen mit insgesamt 100 Megawatt thermischer Leistung bauen.

- Dies soll mittelfristig das Grosskraftwerk Mannheim zumindest zum Teil ersetzen, indem es für die Fernwärme Energie liefert.

- Um den Untergrund genau kennenzulernen, stehen in den nächsten Monaten geologische und hydrogeologische Voruntersuchungen an. Es sind noch keine konkreten Standorte für Bohrungen und Kraftwerke ausgesucht.

- Fachleute schätzen, dass im Untersuchungsgebiet in 3500 Metern Tiefe Wasser mit einer Temperatur von 160 Grad brodelt. Erwartet wird eine Förderleistung von 20 bis 70 Liter pro Sekunde.

Die Geologen halten den Oberrheingraben und seine Brüche in der Erdkruste tatsächlich für hervorragend geeignet, um die tiefen Thermalwasser anzuzapfen und daraus Wärme und Strom zu gewinnen. Die Brüche sorgen dafür, dass die Hitze im Erdinneren relativ weit zur Erdoberfläche vordringen kann. EnBW hat mit der Technologie in Bruchsal bereits Erfahrung gesammelt. Dort läuft ein Kraftwerk bereits seit 2009 geräuschlos, gewinnt Strom und Wärme parallel. Das Wasser in 3000 Metern Tiefe hat dort eine Temperatur von 130 Grad Celsius. Gefördert werden 28 Liter pro Sekunde mit einem Betriebsdruck von 22 bar. An der Erdoberfläche kommt das Wasser mit 126 Grad an. Das Wasser ist mit 130 Gramm pro Liter sehr salzig. Dann wird ihm die Wärme entzogen, ins Fernwärmenetz eingespeist und außerdem Strom erzeugt. Danach fließt das auf etwa 60 Grad abgekühlte Wasser wieder zurück ins Erdreich. Damit erzielt das Kraftwerk 5500 Kilowatt Leistung auf der Wärmeseite und 550 Watt Strom.

Das Projekt GeoHardt soll allerdings nur Wärme und keinen Strom produzieren, bekräftigt EnBW-Chefgeologe Thomas Kölbel bei dem Hearing. Eine Kilowattstunde Strom, die für Pumpen und ähnliche Technik eingesetzt werde, brächten 40 Kilowattstunden Wärme. „Das ist eine Riesenperformance und zehnmal besser als jede Wärmepumpe. Und die ist auch schon eine gute Technologie“, sagt Kölbel.

Vor allem geht bei den zufällig ausgewählten und interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die das Hearing in der Mannheimer Rheingoldhalle direkt vor Ort oder zuhause am Computer verfolgen, die Angst vor Erdbeben oder Hebungen des Bodens um. Hebungen des Geländes könne man ausschließen, da es hier im Gebiet keine Gips-führenden Schichten gebe, die in Verbindung mit Wasser ihr Volumen vergrößern und damit für Hebungen an der Erdoberfläche sorgen könnten.

Dass es in Landau zu spürbaren Erdbeben gekommen ist, habe schlicht handwerkliche Fehler als Ursache. Die Bohrung sei nicht sauber durchzementiert worden. Dann habe es Korrosionsschäden gegeben und das Wasser sei mit großem Druck nach oben geschossen, erläutert Kölbel die damals dort aufgetretenen Probleme. „Wir müssen mit dem Untergrund so umgehen, dass wir ihn nicht überfordern“, lautet das Credo des Fachmanns. Das werde in Bruchsal gemacht. Die Anlage laufe seit zwölf Jahren seismizitätsfrei. Die einzigen Erschütterungen, die gemessen würden, kämen von der Autobahn.

Kritiker melden Zweifel an

Zu Wort kommen bei dem Hearing auch die Kritiker. Uwe Rötgens, einer der Vorstände der Bürgerinitative gegen Tiefengeothermie Ketsch/Brühl, meldet Zweifel an der Zuverlässigkeit der Anlagen an. In Brühl sei sogar ein kompletter Bohrkopf in der Tiefe verloren gegangen. Auch die Pannen um die Undichtigkeiten und Erdbeben in Landau lassen die Gegner an der Geothermie zweifeln. „Wer bezahlt den Bürgern die Schäden aus den Erdbeben?“, fragt Rötgens. Die Versicherungen zögen sich in diesem Fall zurück, da es sich um keine Elementar-, sondern menschengemachte Schäden handle. Außerdem: Wer wolle ausschließen, dass die Bohrung leckschlage und das Tiefenthermalwasser ins Grundwasser eindringe?

Wichtig ist nach Ansicht der Experten die geophysikalische Vorerkundung des Tiefengesteins. Man müsse wissen, in welchen Schichten, welchen Brüchen des Untergrunds man sich bewege. Das Monitoring, also die Kontrolle der laufenden Anlage, sei eminent wichtig, sozusagen der Sicherheitsgurt für die Geothermie. Hier lasse sich frühzeitig messen, bevor es überhaupt jemand spüre, wenn eine Anlage nicht rund laufe, versichert Inga Moeck.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/orte/heidelberg_artikel,-heidelberg-unter-mannheim-und-heidelberg-sprudelt-160-grad-heisses-wasser-_arid,2002024.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim.html

[2] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/heidelberg.html