Heidelberg. Wie konnte es passieren, dass ein so renommiertes Medienmagazin wie der „Stern“ auf einen Kleinkriminellen und Fälscher hereinfiel - und warum ist der Skandal um die angeblichen „Hitler-Tagebücher“ nach genau 40 Jahre immer noch aktuell und lehrreich? Diesen und weiteren Fragen ging der Historiker Sebastian Barth in seiner Dissertation an der Universität Heidelberg nach. Er untersuchte auch, wie regionale und überregionale Tageszeitungen mit dem Thema umgingen und was im Zentrum ihrer Berichterstattung stand. Dabei fand er unter anderem einen interessanten Leserbrief im „Mannheimer Morgen“ vom 6. Mai 1983.

Barth, geboren 1986 in Pforzheim, studierte ab 2007 Geschichte und Germanistik an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Heute arbeitet er als Geschichtslehrer an einem Gymnasium in Pforzheim. Seine im vergangenen Jahr vorgelegte Dissertation wird im Juni als 500-Seiten-Werk in einem renommierten Verlag erscheinen. Ende April spricht Barth zudem bei einer Auftaktveranstaltung in Berlin: Die Geschichte des „Stern“ soll vom Institut für Zeitgeschichte in München umfassend untersucht werden.

Als in Hamburg 1983 die vermeintliche Sensation präsentiert wurde, war der Historiker Barth noch nicht geboren. „Aus der Perspektive des Nachgeborenen“ wollte er daher der Frage nachgehen, wie „Stern“-Reporter Gerd Heidemann und der Fälscher Konrad Kujau an der Redaktion des „Stern“ vorbei die Verlagsleitung für sich gewinnen konnten. Damit verknüpfte sich für ihn die Frage: Wie ging Deutschland mit dem NS-Erbe um?

Wie wurde der Skandal um die Hitlertagebücher möglich?

Barth fand vor allem zwei Erklärungsstränge dafür, dass der Skandal um die Tagebücher möglich wurde: In den 1970er-Jahren habe „ein fast pornographisches Interesse“ an Inneneinsichten der NS-Größen bestanden. So habe etwa der in Mannheim geborene Albert Speer, ab 1942 Reichsminister für Bewaffnung und 1966 aus der Haft entlassen, 1969 seine Memoiren veröffentlicht und das Interesse befeuert. Weitere Zeitzeugen beleuchteten in Bestsellern „Interna“. Der Historiker Sebastian Hafner versuchte 1978/79 mit seinen „Anmerkungen zu Hitler“ ebenfalls, Fragen zu beantworten - und füllte die Büchertische.

Ein zweiter Aspekt spielt für Barth beim „Erfolg“ der Tagebücher mit: Im Umgang mit dem „sensationellen“ Material sei aus Profitgier jegliche Sorgfaltspflicht vernachlässigt worden. Es sei eine strenge Geheimniskrämerei gepflegt worden und echte Experten hätten kaum Gelegenheit bekommen, die Texte zu bewerten. Und: „Es gab wenige Vergleichsproben von Hitlers Handschrift.“

Deutlich kritische Kommentare im "Mannheimer Morgen"

Erstaunt hat Barth daher, dass Tages- und Wochenzeitungen in den beiden Wochen zwischen Ankündigung und Aufklärung der vermeintlichen Sensation eher die Redaktion des „Stern“ sowie die Akteure dort in den Blick nahmen, als die Quelle selbst. Eine tiefere inhaltliche Auseinandersetzung indes hätte leicht deutliche Merkwürdigkeiten aufgedeckt, wissen Barth und andere Historiker längst. Dabei habe es schon lange vorher Signale von Experten gegeben, die die Echtheit des Materials anzweifelten.

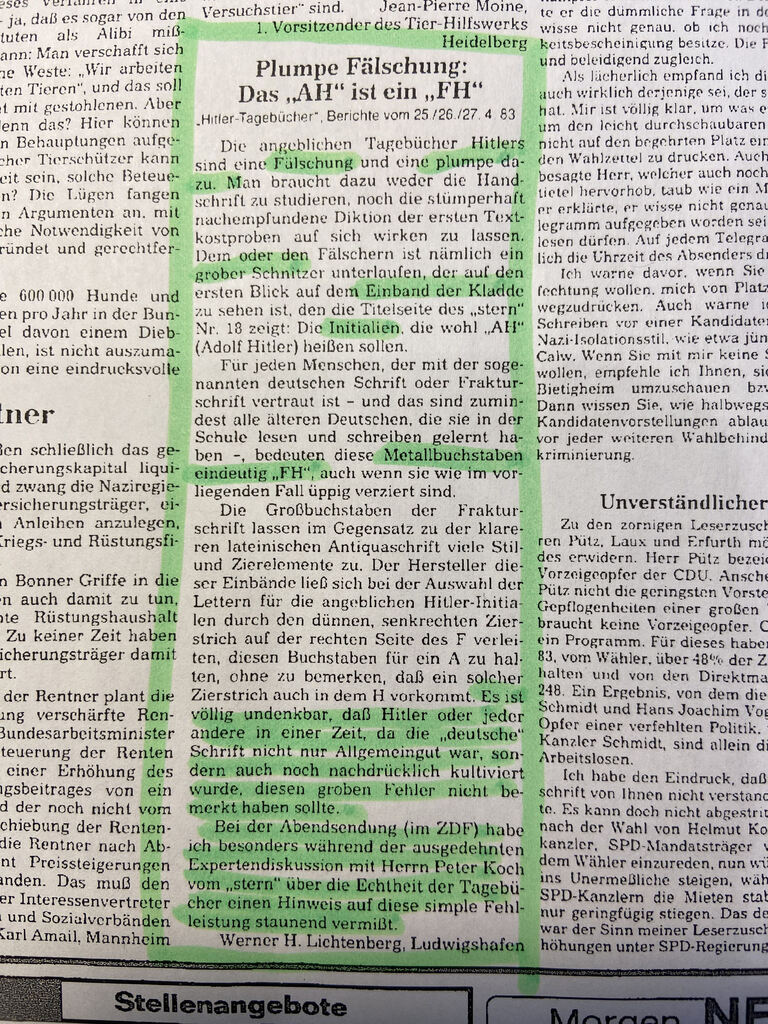

Im „Mannheimer Morgen“ fand Barth aus seiner Sicht „deutlich kritische Kommentare“ der damaligen Chefredakteure Sigmar Heilmann und Hans-Joachim Deckert. Mit ihrer Skepsis befanden sich die „MM“-Kommentatoren in guter Gesellschaft. So schrieb Rudolf Augstein am 2. Mai 1983 im Spiegel: „Müssen wir uns diesen Quatsch gefallen lassen?“. Nicht ins Boxhorn jagen ließ sich auch ein „MM“-Leser, dessen Zuschrift am 6. Mai 1983 - dem Tag der öffentlichen Enttarnung der „Tagebücher“ - erschien und der darauf hinwies, dass die Initialen aus Metall auf den Kladden nicht „AH“, sondern „FH“ entsprächen. Da hatten beauftragte Prüfer bereits ihr Urteil über die stümperhaft ausgeführten Fälschungen intern formuliert, aber noch nicht bekanntgegeben.

Barth geht davon aus, dass ein Auftauchen von vermeintlichen Hitler-Tagebüchern heute völlig anders ablaufen würde - schon allein deshalb, weil die „emotionale Bindung“ an die NS-Zeit bei den Jüngeren heute fehle. Konnten junge Menschen in den 1980er-Jahren noch Eltern und zum Teil Großeltern zu dem Thema befragen, liegt das Ende des Zweiten Weltkriegs nun bereits drei Generationen zurück.

„Es ist heute viel einfacher, zu fälschen“

„Was ist echt an Meldungen und Nachrichten?“ Diese Frage sei indes heute vielleicht noch bedeutsamer als früher, ist Barth überzeugt und erinnert an ein täuschend echt wirkendes „Foto“ von Papst Benedikt in einer weißen Daunenjacke, das jüngst im Netz die Runde machte: Ein Programm, das Künstliche Intelligenz nutzt, hatte das Foto manipuliert. „Es ist heute viel einfacher, zu fälschen“, glaubt Barth.

Oder das Beispiel Ukraine-Krieg: In seiner Heimatstadt Pforzheim lebten viele Menschen mit deutsch-russischen Lebensgeschichten, die ihre Informationen vor allem aus den Sendungen von „Russian today“ beziehen würden - und den Krieg daher völlig anders „wahr nähmen“ als Zuschauer westlicher Medien, ist Barth überzeugt.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/orte/heidelberg_artikel,-heidelberg-als-hitlers-tagebuecher-auch-in-mannheim-schlagzeilen-machten-_arid,2070688.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/heidelberg.html

[2] https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim.html