Während sich die Urkunden, in denen Burgen erstmals genannt werden, oft mit Banalitäten befassen, hat die Falkenburg 1246 eine spektakuläre Premiere: eine Königsurkunde, in der der Staufer Konrad IV. bestätigt, dass ihm Isengard, die Gattin des Reichstruchsessen Philipp von Falkenstein, sechs Burgen, darunter Trifels und Falkenburg, übergeben hat. Im selben Jahr händigt Isengard dem König die auf dem Trifels verwahrten Reichskleinodien aus. Die Falkenburg beherrscht die wichtige Straße im Tal und die früher ebenfalls bedeutende Falkenburger Steige, die nach Johanniskreuz führt. Zudem schützt sie den Pirmansbezirk mit seinen Dörfern und endlosen Wäldern.

Anfang des 14. Jahrhunderts wird die Reichsburg an die Grafen von Leiningen verpfändet. Dann kommt Kurpfalz als Mitbesitzer hinzu. Durch Erbteilung gelangt Pfalz-Zweibrücken 1410 an die kurpfälzische Hälfte. Den Bauernkrieg von 1525 übersteht die Falkenburg unbeschadet.

Jetzt für MM+ Abonnenten: Das E-Paper am Sonntag

Für MM+ Abonnenten: Lesen Sie kostenfrei unser E-Paper am Sonntag - mit allem Wichtigen aus Mannheim und der Region, dem aktuellen Sport vom Wochenende sowie interessanten Verbraucher-Tipps und Reportagen. Das Geschehen in Deutschland und der Welt ordnen unsere Korrespondenten für Sie ein.

Hier geht es zum E-Paper - ab dem frühen Sonntagmorgen für Sie verfügbar

Sie haben noch kein MM+ Abo? Dann sichern Sie sich den MM+ Kennenlernmonat

1560 gründet Emich X. die Linie Leiningen-Dagsburg-Falkenburg, und die Falkenburg wird Residenz. Allerdings bauen sich die Leininger auch das heute verschwundene Schloss Neu-Falkenburg im Tal, das wesentlich mehr Komfort bietet als das Felsennest. 1612 bezieht die Linie Leiningen-Dagsburg-Falkenburg das neue Schloss Heidesheim im Eisbachtal unweit von Bad Dürkheim als Hauptresidenz.

Im Schlaf überrascht

Martin Wenz, Burgenforscher und Denkmalpfleger in Baden-Württemberg, hat sich mit dem Stammbaum der Familie befasst und Erstaunliches festgestellt: „Marie Luise Albertine von Leiningen-Dagsburg-Falkenburg, die von 1729 bis 1818 lebte, ist eine der Stammmütter der früher regierenden Zweige der Wittelsbacher und Hohenzollern. Sie ist natürlich nicht auf der damals schon seit drei Generationen zerstörten Falkenburg geboren, sondern in der Nachfolgeresidenz Heidesheim.“

Tipps für Besucher

- Anfahrt von Mannheim: Mit dem Auto: Über die Rheinbrücke und weiter auf die A650 in Richtung Bad Dürkheim. Abfahrt 7 auf die B9 in Fahrtrichtung Speyer/Mutterstadt nehmen. Bald danach auf die A65 in Richtung Neustadt. Bei der Abfahrt Landau-Nord auf die B10 in Fahrtrichtung Pirmasens. Die Abfahrt Wilgartswiesen nehmen. Durch den Ort fahren, an dessen Ende rechts in die Tiergartenstraße abbiegen und weiter bis zur Falkenburghalle.

- Fahrstrecke von Mannheim: ca. 70 Kilometer, Fahrzeit: ca. 50 Minuten.

- Mit der Bahn: Über Neustadt und Landau nach Wilgartswiesen, Fahrzeit etwa eineinhalb Stunden.

- Weg zur Burg: Vom Parkplatz aus den Schildern „Wilgartswiesener Burgentour“ folgen. Die Weglänge beträgt 1,1 Kilometer, und es geht an spektakulären Felsen vorbei. Am besten auf gleicher Route zurück.

- Literatur: Rolf Übel: Falkenburg, Wiligartaburg bei Wilgartswiesen, Kreis Südwestpfalz. Landau 2000. Erhältlich beim Autor unter rolf_uebel@web.de. kba

Doch zurück in Zeiten, als die Falkenburg noch besteht. Der Dreißigjährige Krieg verheert Deutschland. 1632 besetzen schwedische Truppen die Burg. Die Soldaten fühlen sich sicher auf dem hohen Felsen. Doch im September 1635 lassen Diener der Grafen von Leiningen die Kaiserlichen ein. Die Schweden werden im Schlaf überrascht, kommen um oder fliehen. Auch diesen schrecklichen Krieg übersteht die Falkenburg unzerstört.

„Gesprengt und ruiniert“

Doch dann reißt die Glückssträhne. Seit 1677 liegt eine zahlenmäßig schwache und schlecht bewaffnete kurpfälzische Besatzung auf der Burg. Sie sieht sich 1680 mit etwa 600 Franzosen und drei Batterien Artillerie konfrontiert. Angesichts dieser Übermacht kapitulieren die etwa 50 Mann und der kommandierende Leutnant am 20. Juni gegen freien Abzug. Obwohl die Aussichtslosigkeit einer Verteidigung jedem vernünftig denkenden Menschen klar sein muss, wird der Leutnant geköpft, weil das Kriegsgericht zu der Auffassung kommt, er habe die Burg „ohne Not“ übergeben.

Die Franzosen beginnen dann mit der völligen Verwüstung, einer Taktik, unter der im bald danach beginnenden Pfälzischen Erbfolgekrieg die gesamte Pfalz leidet. Die Burg wird „minieret, gesprengt und ruiniert“, wie es in einer Quelle heißt. Dabei stürzt ein großer Teil der Oberburg ab, die Reste dienen als Steinbruch. Die Zerstörung ist so gründlich, dass ein zeitgenössischer Bericht überliefert, der Felsen sei „fast wie mit Besen gekehret“.

1785 geht die Herrschaft Falkenburg mit der Ruine von den Leiningern komplett an Pfalz-Zweibrücken. Ein schlechtes Geschäft, denn wenige Jahre darauf setzen die Folgen der Französischen Revolution auch der Adelsherrschaft in der Pfalz ein Ende.

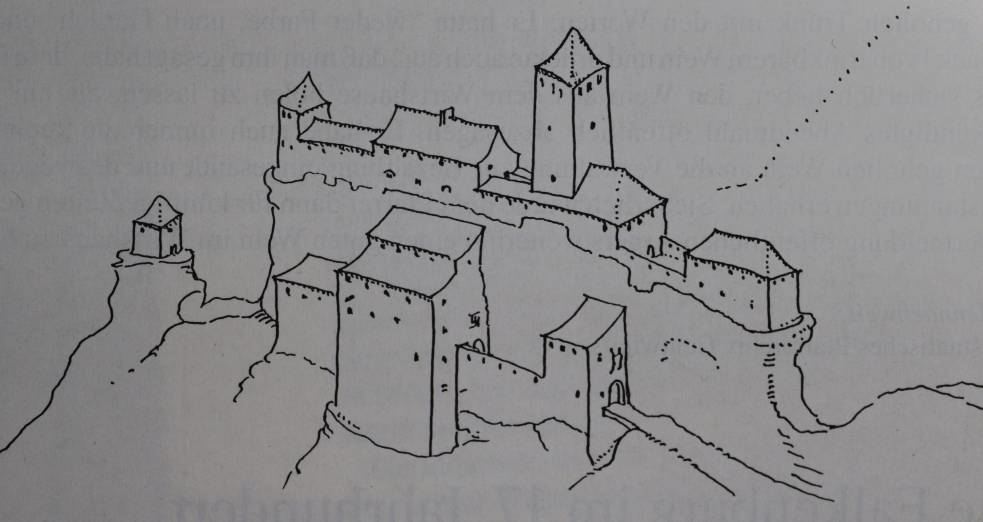

Wer auf der Bundestraße 10 an Wilgartswiesen vorbeifährt, sieht lediglich einen rund 180 Meter langen und 20 Meter hohen Felsen, der den Ort überragt. Um die Reste der Burg zu entdecken empfiehlt sich der kurze und mäßig steile Anstieg von der Falkenburghalle aus. Oben gelangt der Besucher zuerst in die einst mauerumwehrte Unterburg am Fuß des Felsens. Hier standen zwei Wohngebäude, Ställe und natürlich das Tor.

Spektakulärer Zugang

Wohl an ursprünglicher Stelle, wie der Archivar und Burgenforscher Rolf Übel vermutet, ermöglicht eine spektakuläre Holztreppe den Zugang zur Oberburg. Sie wurde 1926 errichtet. Der eventuell einst mit einer Zugbrücke versehene Eingang ist heute der imposanteste Teil der Ruine. Dann erreicht der Besucher den „blankgefegten“ Felsen.

Von den Wohngebäuden im Osten haben sich nur die in den Buntsandstein gehauenen Keller erhalten. Im Westen steht der etwa drei Meter hohe Sockel des Bergfrieds mit einigen Buckelquadern, daneben eine lediglich 50 Zentimeter tiefe Zisterne sowie der etwa zwei Meter tiefer liegende Brunnen.

Dr. Jochen Braselmann hat zwischen 2009 und 2012 an Ausgrabungen auf dem Burgfelsen teilgenommen. Wichtigstes Ergebnis: Der steinerne Bergfried hatte einen hölzernen Vorgänger. Darauf weisen Balkenlöcher und Pfostenschlitze hin. Wann er entstand, lässt sich nicht bestimmen. Ebenfalls untersucht wurde die Zisterne neben dem Bergfried. Noch heute ziehen sich Wasserrinnen durch die Felsoberfläche. Eine führt zur mit schilfartigen Pflanzen bewachsenen Zisterne, eine andere zum Brunnen. Braselmann: „Es kann sein, dass der Brunnen zeitweise nicht genug Wasser geführt hat, weshalb ihm welches zugeleitet wurde.“

Auch die Reste eines Backofens entdeckten die Ausgräber, dabei das Eisenscharnier der Ofentür. Dieses Backhaus wird in dem Teilungsvertrag von 1427 zwischen den Grafen von Leiningen und Pfalz-Zweibrücken erwähnt, den Rolf Übel veröffentlicht hat. So sind die Standorte der ehemaligen Gebäude ungefähr bekannt, obwohl der Felsen tatsächlich „wie mit Besen gekehret“ wirkt. Ausgewertet hat Übel zudem zwei Inventare des späten 16. Jahrhunderts, in denen die fast ärmliche Ausstattung der Burg aufgelistet wird.

Wundersame Rettung

Zwei Sagen umgeben die Falkenburg. Die erste handelt von einem Leininger, der sonntags lieber auf die Jagd als in den Gottesdienst ging. Nach einiger Zeit entdeckt der Graf einen Fuchs mit feurigen Augen und glühendem Pelz, der auf einem Grenzstein sitzt. Er schießt einen Pfeil ab, doch der Fuchs springt ihn an und fügt ihm schwere Verletzungen zu. Eine Frau findet und verbindet den Grafen, verflucht ihn aber auch, weil er den Sonntag entweiht hat. Seit seinem Tod geht der Leininger als feuriger Fuchs in den Wäldern um. Seine Erlösung kommt erst dann, wenn ein Jäger sonntags um die Mittagszeit den Fuchs von einem Grenzstein schießt.

Mehr historische Relevanz könnte die zweite Sage haben, in der es um die 1512 erfolgte Gründung der Katharinenkapelle bei Hauenstein geht. Die Kinder der Gräfin spielen im kleinen Hof der Oberburg. Plötzlich ein Schrei. Die Gräfin eilt herbei und entdeckt entsetzt, dass ein Mädchen fehlt. Sie eilt die Treppe hinunter, doch das Kind liegt nicht auf dem Boden. Ein leises Wimmern von oben. Die Kleine hat sich beim Sturz in einem Strauch verfangen, der aus dem Felsen wächst. Als Dank für die wundersame Rettung stiftet die Gräfin eine Kapelle auf einem nahen Berg, die noch heute besteht. Wer sie tatsächlich erbauen ließ, weiß niemand.

„Ungeheures Schiff“

Eine literarische Version dieser Sage stammt von der pfälzischen Dichterin Lina Staab (1901 bis 1987). Faszinierend wirkt ihre Sicht der Burg: „Die Falkenburg ist eine furchtbare Burg, fast ganz aus Felsen gehauen, nur wenig gemauert, langgestreckt wie ein ungeheueres Schiff, in den grünen Wogen eines Buchenwaldes ruhend wie auf einem Meere. (..) Man hatte außen die Felsenwände nicht mehr geglättet. So blieben die Vorsprünge stehen, reckten sich zum Leibe dieses steinernen Riesen hinaus wie fabelhafte Tierköpfe und machten ihn zu einem jener phantastischen Drachenschiffe, die spukhaft durch die Stürme treiben.“ Großartig!

An einem schönen Sommertag wirkt diese Beschreibung allerdings zu düster. Und an solchen Tagen zeigen sich auch die letzten Bewohner der Falkenburg: Eidechsen huschen über den Felsen oder sonnen sich auf dem heißen Buntsandstein. Ein irgendwie versöhnliches Ende dieser langen Geschichte.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/leben/erleben_artikel,-erleben-suedpfaelzische-falkenburg-wie-mit-besen-gekehret-_arid,2092883.html