Düsseldorf/Stuttgart. Nach langem Tauziehen haben sich die 16 Bundesländer auf eine weitreichende Reform des deutschen Glücksspielmarktes geeinigt. Danach sollen ab Mitte 2021 Online-Poker und Online-Casinos in Deutschland erlaubt werden. Der neue Staatsvertrag sieht eine neue länderübergreifende Kontrollbehörde vor. Zum Schutz von Spielern ist eine Obergrenze für den monatlichen Einsatz auf 1000 Euro geplant.

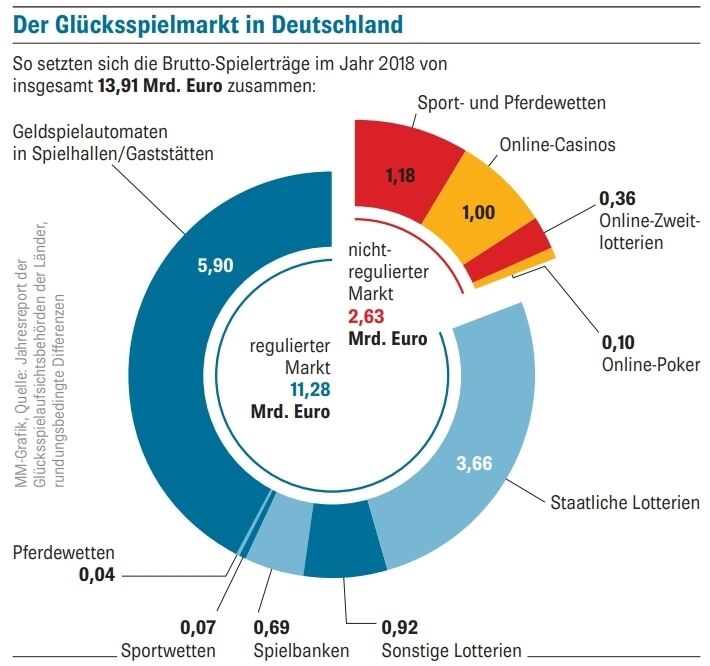

In Deutschland sind private Online-Casinos im Internet bisher eigentlich verboten. Trotzdem ist der Schwarzmarkt seit Jahren gewachsen. Dessen Umsatz bezifferte der baden-württembergische Toto-Lotto-Chef Georg Wacker kürzlich auf jährlich 2,8 Milliarden Euro. Die Anbieter, die oft auf Malta sitzen, sind schwer zu belangen. Mit der Einigung der Chefs der Staatskanzleien scheint die Gefahr gebannt, dass in Deutschland ein Flickenteppich entsteht. Die von Schleswig-Holstein vorübergehend erteilten Lizenzen waren Einfallstor für die mittlerweile illegalen Angebote.

Der Durchbruch zur Einigung zum jetzigen Zeitpunkt kam überraschend. Zwischen den Ländern war lange umstritten, ob Online-Spiele überhaupt zugelassen werden sollen. Die Einwände versucht man mit scharfen Regeln auszuräumen:

Eine länderübergreifende Kontrollbehörde soll die Lizenzen vergeben und die Geschäfte überwachen. Die Anbieter müssen für jeden Spieler ein Konto einrichten. Die Veranstalter werden zudem auf ein „automatisiertes System“ zur Früherkennung von Glücksspielsucht verpflichtet.

Pro Monat dürfen Spieler höchstens 1000 Euro einsetzen. Diese Obergrenze gilt nicht nur für Internetspiele, sondern zum Beispiel auch für staatliche Spielbanken. Das Limit greift aber nicht, wenn vorangegangene Gewinne genutzt werden.

Eine eigene Sperrdatei soll für Online-Casinos, Online-Poker und Sportwetten aufgebaut werden. Dort können sich Zocker auch selbst eintragen lassen.

Vorgesehen sind zeitliche Beschränkungen für die Werbung. Von 23 bis 6 Uhr darf künftig im Rundfunk und im Internet nicht für Live-Sportwetten geworben werden.

Der Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim, Tilman Becker, begrüßt die Einführung der Aufsichtsbehörde. „Das ist gut“, sagte der Ökonom. Allerdings brauche die Zentralbehörde auch die Kompetenz, selbst Verordnungen zu erlassen. „Man muss auf Veränderungen schnell reagieren können“, betonte er. Unverzichtbar ist nach Beckers Ansicht eine Änderung des Strafrechts: „Nur so kann man wirksam gegen illegale Online-Anbieter vorgehen.“ Dazu müssten die Länder eine Bundesratsinitiative starten.

Zufrieden sind auch die staatlichen Lotto-Anbieter. „Ich bin erfreut, dass alle 16 Länder mitmachen. Da zeigt der Föderalismus, dass er handlungsfähig ist“, sagte Wacker. Bei der Umsetzung komme es auf klare Regelungen für die Aufsicht an. Die Lotto-Gesellschaften bekämen die Möglichkeit, selbst Lizenzen für Internetangebote zu beantragen. Das werde geprüft.

Zunächst ist im Februar eine umfassende Anhörung von rund 100 Verbänden geplant. Schon Anfang März sollen die Ministerpräsidenten den Staatsvertrag unterzeichnen.

Nicht geregelt ist der Sitz der Aufsichtsbehörde. Das für den Vertrag federführende Nordrhein-Westfalen hat schon den Finger gehoben. „Nordrhein-Westfalen hat in den Verhandlungen erklärt, als Sitzland zur Verfügung zu stehen“, sagte ein Sprecher der Staatskanzlei. Insider gehen davon aus, dass – abhängig von der genauen Aufgabenzuteilung – bis zu 300 Mitarbeiter notwendig sind. Bisher gelten die in den Ländern vorhandenen Aufsichten als personell unterbesetzt. Als „wichtigen Schritt zu einer bundeseinheitlichen Regulierung, die eine effektive Regulierung insbesondere beim Online-Glücksspiel ermöglicht“ begrüßte der Grünen-Abgeordnete Josha Frey den Entwurf. Die Stuttgarter Landtags-Grünen hatten mit ihren bayerischen Kollegen im Vorfeld genau dies gefordert.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/politik_artikel,-laender-regeln-fuer-casinos-im-internet-_arid,1590478.html