Mannheim. Eine Wand aus Containern ragt bedrohlich in die Höhe. Menschen bekommen daneben das Gefühl äußerst klein zu sein - und sind es auch. Geradezu beängstigend wird es, wenn ein Stapler mit einer der zwölf Meter langen Metallboxen beladen vorbeifährt. Hoch über den Köpfen baumelt die Ladung an dem Greifarm und fliegt alles andere als langsam vorbei. Im Leerdepot der Contargo Rhein-Neckar GmbH, die das Hafenterminal im Mannheimer Handelshafen betreibt, sind die Fahrzeuge nicht nur schneller unterwegs als die bekannten kleinen Gabelstapler, sie sind auch deutlich größer.

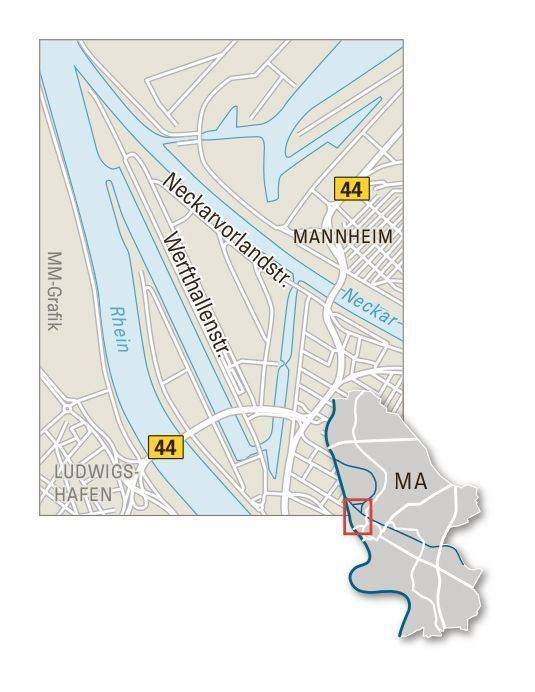

Über den Mannheimer Mühlauhafen

- Das Mannheimer Hafenterminal wird von Contargo betrieben.

- 180 Mitarbeiter arbeiten hier – es hängen jedoch auch viele andere Arbeitsplätze am Hafen. Ohne die Terminalanbindung wäre der Wirtschaftsstandort nicht attraktiv.

- Etwa 250 Container werden pro Tag auf oder von Schiffen, Zügen und Lkw versetzt.

- 80 Prozent der Waren werden über das Terminal exportiert. Dazu zählen Chemikalien, Autoteile und Medizin. jpp

Der Geschäftsführer von Contargo, Marco Speksnijder, führt über das Gelände. Vor etwa drei Wochen kam es im Terminal zu einem Chemieunfall, den es laut ihm und der Feuerwehr in dieser Größenordnung noch nicht gegeben hat. Speksnijder zeigt auch mehrere Sicherheitseinrichtungen, die durchaus beruhigen, wenn es um Austritte von Gefahrstoffen geht.

Effizienz besonders wichtig

Der Geschäftsführer beginnt seine Führung im Leerdepot. Hier werden nur die leeren Container gelagert, bis sie wieder zum Beladen bei den Unternehmen in der Region abgeholt werden. Auch wenn ein Container kaputt oder dreckig ist, wird er hier verarztet.

Speksnijder öffnet einen Container, der gerade von einem Stapler auf dem Platz abgestellt wurde. Er wurde bei der Ankunft inspiziert und als verschmutzt markiert. Auf dem Boden ist eine Staubschicht. „Den Container würde so niemand beladen“, bewertet Speksnijder. Statt ihn jedoch an die Verantwortlichen zurückzuschicken, bereiten Mitarbeiter bei Contargo alles wieder auf. Dahinter stehen mehrere Aspekte: Zum einen die Effizient, die im Terminal generell großgeschrieben wird und zum anderen der Umweltaspekt. Wenn ein Container unnötig leer verschifft wird, geht nicht nur Platz beim Transport verloren, es wird auch unnötig CO2 in die Luft gegeben.

Für die Reinigungsarbeiten befindet sich unter dem Platz eine Auffangstation. Öl, von dem sich Rückstände in dem Container befinden können, wird mit dem Wasser gesammelt und über einen Ölabscheider getrennt. Auch Schweißarbeiten finden hier statt, um Böden und Wände wieder zu verdichten.

Auf der anderen Seite des Hafenbeckens kann die gesamte Breite des eigentlichen Terminals betrachtet werden. Von der Kurt-Schumacher-Brücke bis ans Ende der Mühlauhafen-Insel sind die Container aufeinandergestapelt - bis zu vier Stück übereinander. Davor liegen einige Schiffe und warten darauf, vollständig be- oder entladen zu werden. Pro Woche kommen und gehen in etwa zehn Schiffe. Angefahren werden die Häfen in Rotterdam, Hamburg und Bremerhaven.

Kabine hängt an Seilen

Insgesamt fünf riesige Kräne fahren über den Containerwänden hin und her. Sie sind für das Umheben der Metallboxen zuständig. Einer von ihnen ist allerdings derzeit defekt und muss, nach gescheiterten Versuchen ihn zu reparieren, wieder abgebaut werden. Dadurch entsteht eine Lücke, in der nichts stehen darf und kann - der kaputte Kran ist im Weg.

Speksnijder führt eine steile Treppe zum Führerhaus eines noch funktionstüchtigen Krans hinauf. 20 Meter über dem Boden arbeiten die Kranfahrer, die keine Höhenangst haben dürfen. Unter ihren Füßen ist eine Glasscheibe, damit sie die Container optimal sehen können. Das ist nötig, denn sie arbeiten alleine mit ihrem Augenmaß. Etwa 20 Zentimeter große, ovale Löcher müssen sie an allen vier Ecken mit den Hebevorrichtungen treffen, um die Fracht sicher anheben zu können.

Nicht nur die Container, auch die Kabine hängt an Seilen, so dass schon ein guter Seegang erforderlich wäre, um stehen zu können ohne sich festzuhalten. Der Kranführer kann den kompletten Kran über Schienen am Boden versetzen, die Kabine über Schiffe, Lkw und Züge schwenken und sich bis zu 180 Grad drehen. Das jeweilige Transportmittel wird immer so nah wie möglich am Containerplatz aufgestellt, so dass die Wege auch innerhalb des Terminals so kurz wie möglich sind. Ein Computer weiß, wo jeder Container steht und was in ihm lagert. So ist garantiert, dass bestimmte Gefahrstoffe, die miteinander reagieren würden, nicht nebeneinander stehen. Wenn ein Container schnell wieder abfahren soll, sucht das System ebenso einen Platz, der möglichst weit oben ist, damit dieser nicht zugestellt wird.

Sicherheit wird hier neben der Effizienz ebenfalls groß geschrieben. Es gibt insgesamt drei Bergungsbecken, in die ein Container gehoben werden kann, falls beispielsweise Gefahrgut auslaufen sollte. Hier wird alles aufgefangen, was nicht in die Umwelt gelangen soll. Im Falle des Chemieunfalls hatte die Feuerwehr auf der Straße jedoch besseren Zugriff. Für den Wasserabfluss war das kein Problem, da die gesamte Kanalisation des Hafens über ein Hebewerk abgeriegelt werden kann.

Doch nicht nur die Schifffahrt spielt am Handelshafen eine Rolle. Das Terminal ist trimodal - versorgt also neben dem Rhein auch Lkw auf den Straßen und Züge auf den Schienen. „Je neuer das Terminal, desto mehr Gleise gibt es“, sagt Speksnijder. Im ältesten Teil ist ein Gleis vorhanden, die neuste Erweiterung hat vier. „Züge werden immer wichtiger“, weiß der Geschäftsführer, der mehr als 22 Jahre Erfahrung hat. Auch hierfür gibt es mehrere Gründe: Neben der Umweltfreundlichkeit auch wieder die Effizienz. Je mehr in einer Fuhre transportiert werden kann, desto besser. Da bieten sich die Züge an, die sogar bis nach China fahren.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/orte/mannheim_artikel,-mannheim-so-funktioniert-der-mannheimer-containerhafen-_arid,1994960.html