Rhein-Neckar.. Mitte der 1950er Jahre prognostizierten Experten, dass die Vorderpfalz in den kommenden Jahrzehnten versteppen werde. Dabei war die Nahrungsmittelproduktion in der Nachkriegszeit und den darauffolgenden Wirtschaftswunderjahren von elementarer Bedeutung für die Versorgung der Menschen. Diese Gemengelage war die Initialzündung für die Gründung des Beregnungsverbandes Vorderpfalz.

Die Versteppung der Landschaft ist bekanntermaßen ausgeblieben. Dennoch ist der Beregnungsverband bis heute Garant für das verlässliche Wachstum der Pflanzen im größten zusammenhängenden Anbaugebiet für Freilandgemüse in Deutschland, auch der „Gemüsegarten Deutschlands“ genannt. Und er schont zugleich die Ressource Grundwasser in Trockenzeiten wie diesen.

Nachhaltigkeit im Fokus

In einem Leitungsnetz von rund 600 Kilometern Länge pumpt der Verband Wasser aus dem Otterstadter Altrhein. „Das Wasser dort besteht aus 70 Prozent Uferfiltrat und hat nahezu Trinkwasserqualität“, sagt Verbandsvorsitzender Wolfgang Renner. Maximal darf der Beregnungsverband 6,5 Kubikmeter pro Sekunde aus dem Altrheinarm entnehmen. In diesem Falle würde der Wasserspiegel des Gewässers um gerade mal einen Zentimeter absinken. Aktuell ziehen die mächtigen Pumpen bei Otterstadt etwa vier Kubikmeter pro Sekunde.

Der Beregnungsverband Vorderpfalz

- Gegründet wurde der „Wasser- und Bodenverband zur Beregnung der Vorderpfalz“, so der offizielle Name, im Jahr 1965.

- Seine Aufgabe ist bis heute die Bewässerung des großflächigen Gemüse- und Frühkartoffelanbaus in der Vorderpfalz.

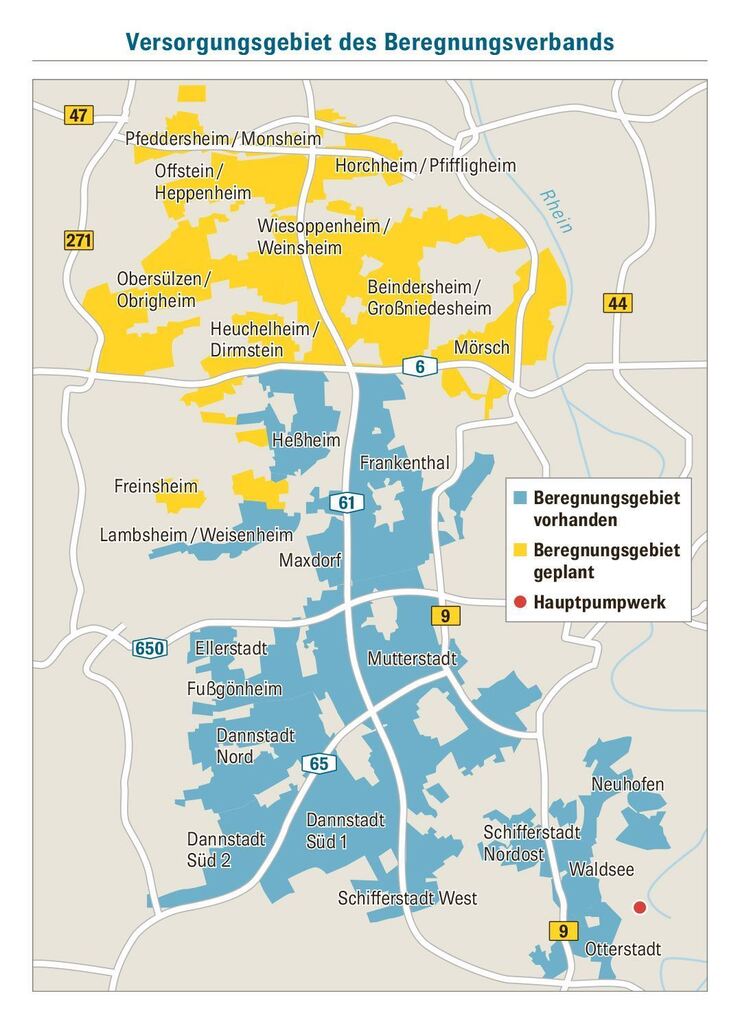

- Das Wasser aus dem Otterstadter Altrhein wird über ein Rohrleitungsnetz von 600 Kilometern Länge gepumpt, um damit eine Fläche 13 500 Hektar mit „Regen nach Maß“ zu versorgen.

- Der Beregnungsverband hat insgesamt rund 520 Abnehmer, davon sind etwa 300 landwirtschaftliche Betriebe, die 90 Prozent des Wassers verbrauchen. Der Rest verteilt sich auf andere Abnehmer wie Kommunen und Vereine, die unter anderem ihre Sportplätze und Grünanlagen bewässern.

- Nördlich der A 6 steht nun nach längeren juristischen Auseinandersetzungen eine Erweiterung des Verbandsgebiets an. Im Bereich der Gemeinden Beindersheim, Bobenheim-Roxheim, Großniedesheim und Kleinniedesheim werden 725 Hektar an Fläche und 28 Kilometer Rohrleitungen dazukommen. Dieser Bereich wird jedoch voraussichtlich nicht vor 2024 ans Versorgungsnetz angeschlossen.

- Mittelfristig ist eine Ausweitung der beregneten Fläche auf 22 000 Hektar geplant.

Im Schnitt entnimmt der Beregnungsverband rund 13 Millionen Kubikmeter, in den Trockenjahren - vor allem 2003, 2018 und 2019 - waren es auch schon 16 Millionen Kubikmeter. „Wir werden auch dieses Jahr wieder im Spitzenbereich landen“, schätzt Renner.

Das liegt unter anderem an dem frühen Beginn der Trockenheit. Es habe schon im April kaum noch geregnet. Doch da hätten die Frühkartoffeln jede Menge Wasser gebraucht. „Hätte die Trockenheit sechs Wochen später eingesetzt, wäre das eine komplett andere Situation gewesen“, sagt Martin Steig, stellvertretender Vorsitzender des Beregnungsverbandes, und verweist auf die anderen Faktoren, die die Feldberegnung maßgeblich beeinflussen. Von entscheidender Bedeutung sei beispielsweise der Verdunstungsgrad. In der Region gebe es im Jahr durchschnittlich 500 Millimeter Niederschlag. Gleichzeitig verdunsteten witterungsbedingt 900 Millimeter Wasser im Jahr.

Auch die Luftfeuchtigkeit sei ein Faktor. Wenn die Temperatur nachts absinke, bilde sich Tau - ebenfalls eine wichtige Größe für den Beregnungsbedarf. Es habe in diesem Jahr geholfen, dass es vergleichsweise wenige tropische Nächte gegeben habe. Als „tropisch“ gilt eine Nacht, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. „Die Nächte kann man seit Juni an einer Hand abzählen“, sagt Steig. Denn wenn die Grade nachts sinken, bildet sich Tau und damit Feuchtigkeit auf den Feldern. Auf der anderen Seite sorge die trocken-heiße Luft aus Nordost wiederum für einen höheren Beregnungsbedarf. „Es kommt immer auf das Kleinklima an“, betont Steig.

Um 18 Uhr ist es am heißesten

Was sich allerdings in diesem Jahr als neue Entwicklung ergeben hat: Die Tageshöchsttemperatur hat es erst gegen 18 Uhr gegeben. „Das hatten wir vorher so noch nie gehabt“, weiß Renner. Sonst seien die Spitzenwerte immer zwischen 12 und 14 Uhr erreicht worden. Auch das müsse bedacht werden bei der Beregnung.

Auch wenn das Wasser aus dem Otterstadter Altrhein schier unendlich vorhanden ist, sind die Landwirte natürlich an Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz interessiert. Etwaige Leckagen in den Leitungen registriert das System sofort. Und schließlich koste die Abnahme ja auch Geld, sodass die Bauern auch unter finanziellen Aspekten genau überlegten, wie intensiv sie ihre Felder wässerten. „Wir sind allerdings kein Privatunternehmen und haben damit als Verband keinerlei Gewinnerzielungsabsicht“, betont Martin Steig.

Der Beregnungsverband sei eine Organisation in bäuerlicher Selbstverwaltung, die lediglich ihre eigenen Kosten finanzieren müsse. Ansonsten stehe die Aufgabe im Vordergrund, den angeschlossenen Betrieben „Regen nach Maß“ - so das Leitmotto - anbieten zu können. Dafür bedürfe es allerdings einer klaren Kommunikation. „Wenn alle zur gleichen Zeit beregnen, geht das System in die Knie“, sagt Wolfgang Renner. Und da Beregnung vor allem in den Abend-, Nacht- und frühen Morgenstunden am effektivsten sei, müsse genau abgesprochen werden, wer wann beregnet.

Regelbrecher werden aufs Trockene gesetzt

Denn wenn das System zusammenbreche, weil zu viele Landwirte gleichzeitig den Hahn aufdrehen, dann dauere es sechs bis acht Tage, bis Wasser wieder zur Verfügung stehe. Und dieser Zeitraum ohne Beregnung könne für manche Kulturen einen kompletten Ernteausfall nach sich ziehen. Wer sich nicht an Absprachen und Regeln halte, bekomme auch schon mal die Standrohre abgenommen, mit denen das Wasser aus dem Rohrleitungsnetz entnommen wird, erklären die beiden Vorstände.

Wenn Bürgerinnen und Bürger die Wasserfontänen um die Mittagszeit auf den Feldern hochsteigen sehen, dann habe das übrigens nichts mit Bewässerung zu tun. Dies diene lediglich der Kühlung der Pflanzen. Dann werde auch nur relativ kurz gewässert. Letztendlich diene das auch der optischen Qualität des Gemüses. Denn wenn dieses nicht bestimmten Normen entspreche, nehme es der Lebensmitteleinzelhandel erst gar nicht ab - obwohl die Produkte absolut genießbar seien. Das sehen die Landwirte ebenfalls als wichtigen Kritikpunkt, bei dem auch bei Endverbrauchern ein Umdenken einsetzen müsse. Denn es würden zu viele Nahrungsmittel vernichtet, nur weil sie nicht bestimmten optischen Kriterien entsprächen.

URL dieses Artikels:

https://www.mannheimer-morgen.de/metropolregion_artikel,-metropolregion-wie-wasser-aus-dem-otterstadter-altrhein-pfaelzer-gemuese-wachsen-laesst-_arid,1984521.html